以下,Xより

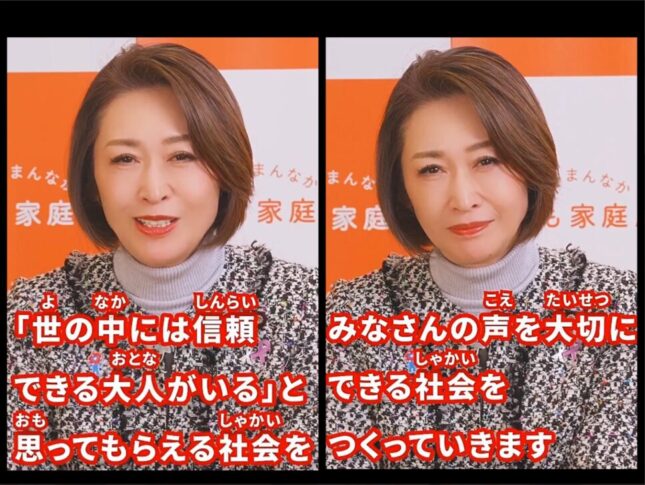

【三原じゅん子さんの投稿】

【何かに悩んだり、不安を感じたりしていませんか?】

— 三原じゅん子 (@miharajunco) January 31, 2025

色んなことに悩み、不安になること、

それは決して悪いことではありません。

あなただけが不安や悩みを一人で背負わなくてもいいように。 pic.twitter.com/6IFdywAqoT

夫婦別姓で子供の悩み増やそうとしてるのはお前ら自民党だからな?

— ERIKSON🇯🇵🇵🇭 (@ERIKSON210) January 31, 2025

子供の事を考えない夫婦別姓論者は児童福祉法違反 pic.twitter.com/0cSmaA883b

やってる感のアピールにうんざりです

— おーぷんから来たにとりさん (@YorozuNitorisan) January 31, 2025

心のケアと称して

意味不明なお金の使途を増やす前に

国民の安全を支えるシステムの

骨粗鬆症の進行を止める方が先ではないでしょうか?https://t.co/OYrag1XHcs

三原さん、不安、悩みを聴いてくれますか?

— RD (@RD_RD77) January 31, 2025

①こども家庭庁担当大臣なのに「選択的夫婦別姓」を推進し、子供を蔑ろにしています。

②財源の無駄遣いばかりで、成果を出せていない子供家庭庁を解体してもらいたい。

三原さんに、日本を任せていいのかと不安を抱いています。 pic.twitter.com/MY4Ft83rv6

増税ばかりで、将来が不安で悩んでいます。

— みずたに🇯🇵🇺🇦 (@m_mizu12) January 31, 2025

大幅減税をしていただけると不安は解消しそうです。

税金社会保険料が

— ポス界王 (@yh4UA) January 31, 2025

高くて貯金出来ず

将来が不安です

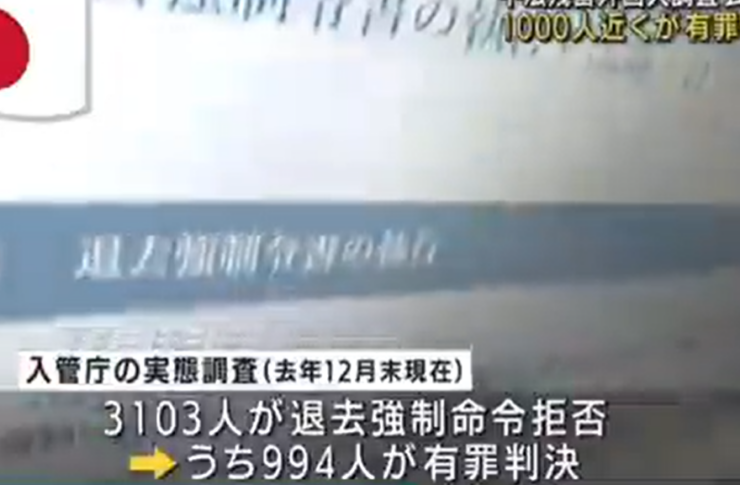

不法滞在の外国人や技能実習生として入国した外国人による犯罪を目にしない日はありません。

— 蜂犬Reborn (@8inureborn) January 31, 2025

子ども達の安全が心配です。

野放図に外国人を入国させないでください。

外国資本による土地買収も早く規制してください。

今の日本では不安しかありません。

引用元 https://x.com/miharajunco/status/1885270504556339664?s=51&t=y6FRh0RxEu0xkYqbQQsRrQみんなのコメント

- こども家庭庁が機能しているなら、なぜ子どもの自殺者数が過去最多になっているのか説明してほしい

- 子どもが安心できる社会を作るなら、まず家族制度を守ることが大前提ではないか

- 家庭が崩壊すれば、子どもが不安を感じるのは当然のことなのに、そのリスクを無視しているように思う

- 夫婦別姓を推進しながら「子どもを守る」と言われても、説得力がまったくない

- 本当に子どものことを考えるなら、親が協力して子どもを育てられる環境を整えるべきではないか

- ただ言葉を並べるのではなく、実際に効果のある施策を打ち出してもらいたい

- 政府が子どもの支援をしていると言うなら、なぜここまで子どもたちの苦しみが増えているのか疑問に思う

- 子どもたちの孤独を減らすためには、家族の絆を強める政策こそが必要ではないか

- 核家族化が進み、地域のつながりも弱くなっているのに、それをさらに悪化させる政策ばかりなのが気になる

- 政治家が「信頼できる大人がいる」と発信するなら、自らが模範となるような行動を示すべきだ

- 子どもたちの未来を守るなら、家庭の大切さを見直すことが何よりも重要だと思う

- 信頼できる大人がいる社会を作ると言いながら、政治家の言動が矛盾しているように感じる

- なぜここまで子どもの問題が深刻化しているのに、政府の対応が後手後手なのか不思議でならない

- 家族制度を軽視する政策が進めば、子どもたちはますます不安や孤独を感じることになる

- 実際の子どもたちの声をもっと聞き、何が本当に求められているのかを考えるべきだ

- スローガンだけでは何も変わらない、具体的な支援策を示してこそ信頼されるのではないか

- 子どもを支援すると言うなら、まずは教育環境や家庭環境を改善することから始めるべきだ

- 政府の政策が本当に子どものためになるのか、もっと慎重に考える必要があるのではないか

- 家庭の安定こそが、子どもたちの安心感につながることを政治家は理解しているのか疑問だ

- 政治家の発言よりも、実際に子どもたちが安心して暮らせる環境を整えることが最優先のはずだ

編集部Aの見解

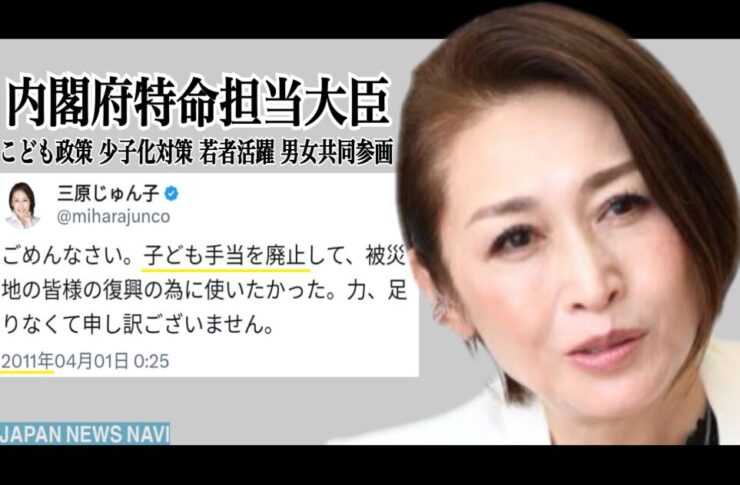

最近、子どもや家庭を取り巻く問題がクローズアップされる機会が増えている。そんな中で、こども家庭庁の三原氏が「世の中には信頼できる大人がいる」と子どもたちに伝えたいという思いを示した。しかし、その言葉にどれほどの説得力があるのか疑問を感じる。

そもそも、現在の社会状況を見れば、子どもたちが信頼できる大人に出会うことが難しくなっている。家庭の在り方が急速に変わる中で、政府は家族制度の維持よりも「多様性」の名のもとに夫婦別姓を推し進めている。しかし、夫婦別姓が進めば、家族の一体感が薄れ、子どもがアイデンティティの危機に直面する可能性があるのではないか。苗字が違うことで家族としての結びつきが感じられず、結果的に孤独感を深める子どもが増えることが懸念される。こうした政策を推し進めながら、子どもたちに「信頼できる大人がいる」と語るのは矛盾しているように思う。

さらに、こども家庭庁の役割がどこまで機能しているのかも疑問だ。政府は子どもを支援すると言いながら、現実には子どもの自殺者数が過去最多を更新している。これは、家庭や学校での孤立を防ぐための具体的な支援策が機能していない証拠ではないか。政府が「子どもたちの味方」だとアピールするだけではなく、実際に子どもたちが安心して生きられる社会を作ることが求められている。

確かに、子どもたちに信頼できる大人が必要なのは間違いない。しかし、その環境を整えるためには、まず政府自身が家族の価値を重視し、教育の場や地域社会で子どもが頼れる存在を作るための具体的な施策を打ち出さなければならない。現在のように、表面的なスローガンだけを掲げても、実態が伴っていなければ意味がない。

特に、近年の日本では核家族化が進み、地域のつながりも希薄になっている。その中で、子どもたちが安心できる環境を作るには、単なる金銭的な支援ではなく、道徳教育の強化や地域コミュニティの再生が必要だ。しかし、政府が推し進める政策は、家族の絆を弱めるものばかりで、子どもたちの心の安定を守る視点が欠けているように思う。

また、政府は少子化対策を掲げているが、実際には子育て世代にとって厳しい環境が続いている。保育園不足や教育現場の負担増など、子どもを育てる上での課題は山積している。そうした現実を無視したまま「子どものため」と言われても、多くの国民は納得できないだろう。

政治家が子どもの未来を本当に考えるのであれば、まずは家族制度の重要性を見直し、子どもたちが安心して成長できる環境を整えることが必要だ。そのためには、夫婦別姓の推進ではなく、家族の一体感を守ることに重点を置くべきだと考える。

結局のところ、子どもたちが本当に「信頼できる大人がいる」と思える社会を作るには、単なるスローガンではなく、具体的な施策と実行力が必要だ。こども家庭庁が発足した以上、政府としてどのようにこの理念を形にしていくのかを注視していく必要がある。

執筆:編集部A

コメント