8カンテレによると

医療費が高額になった場合に患者の負担額を抑える「高額療養費制度」。政府は昨年12月、自己負担額の上限を引き上げる方針を発表したが、患者団体や野党などから反発が大きく、見直す検討に入っている。 この問題で患者側の立場に立ち、国側の姿勢を追及してきたのが全国保険医団体連合会の本並省吾事務局次長だ。 本並氏は、厚生労働省がことし1月に示した資料には、「削減できる医療費を5330億円と見込んでいるうち、2270億円は受診抑制によるものと試算」。つまり重い病気で苦しんでいても、診察を諦める人が出てくることで医療費が削減されると見込んでいる」と指摘する。 今月7日の記者会見で福岡厚生労働大臣は、「機械的な試算だ」と釈明したものの、本並氏は「がんや難病などで闘病を続ける患者の命を切り捨てるに等しい」と憤る。詳しく話を聞いた。

■「治療を控える人が増えることを見込んで」医療費が削減される?

高額療養費制度の見直しには、現役世代の保険料の負担軽減や、少子化対策の財源確保といった背景があります。高齢化や医療の進化により、社会保障給付費は年々増加。そのため、現役世代を中心に、社会保険料の負担が大きくなっています。 そこで政府は、高額療養費の自己負担額の上限を引き上げ、社会保障給付費を減らそうとしているのです。 ※社会保障給付費は2024年度で約137.8兆円。その内およそ3割の42.8兆円が医療費

厚生労働省によると、「自己負額の上限引き上げにより5330億円の医療費が削減でき、現役世代の社会保険料の負担が年間およそ1100円~5000円程度軽減される」とのこと。 しかし、この5330億円のうち2270億円は「受診抑制効果(治療を諦める人によって医療費が削減される)」が見込まれていることが分かったのです。

■「長瀬効果」とは 「患者負担が増えれば医療費が削減」

1月23日の社会保障審議会・医療保険部会に提出された財政検証資料に、 「実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果(いわゆる長瀬効果:約▲2,270億円(給付費))を見込んでいる」 ※▲は減額を示す と明記されています。長瀬効果とは、厚労省に戦前から伝わる経験則のことで、例えば、患者負担が増加する制度改革が実施されると、患者の受診日数が減少。このため医療費の伸びが例年と比べ小さくなる(医療費が削減できる)というものです。 つまり、厚労省の試算に受診抑制(患者が治療を諦める)を織り込んでいたということです。

■「機械的な試算 受診行動に与える影響検証必要」と福岡厚労大臣は釈明も 厚労省の担当者は「受診抑制生じる」

2月7日の厚労大臣記者会見で、この件について質問しました。 福岡大臣の回答は「長瀬効果で機械的に計算すると、約2270億円となる」というものでした。 一方で、「今回の見直しが実際の患者の受診行動に与える影響については、その分析方法含めて検証する必要があると考えています。制度を利用されている当事者の不安の声に真摯に向き合うとともに、高額療養費のセーフティネット機能の堅持という課題の両方を満たすことのできる解を見出すべく検討を重ねていきたいと考えています」とも答えました。

しかし、高額療養費制度を利用している患者さんは、がんや難病の治療をされている方も多く、そういった方が治療を中断するようなことになれば、命にかかわってくることです。 厚労省の試算が『受診抑制』を織り込んでいたというのは、極めて重要なことだと思います。 ※なお関西テレビに取材に対して、厚労省保険局調査課は、2022年の後期高齢者の医療費負担増の時には「長瀬効果の計算式がほぼあてはまる結果が出た」とのことで、今回の制度見直しも「受診抑制による財政効果は織り込んである」と述べた。

■全国保険医団体連合会 見直し撤回を政府に申し入れ

2月10日、政府に対し、「高額療養費制度の見直し」の撤回を申し入れました。 今回の負担限度額の引き上げは、すべての年代、所得階層が対象です。特に現役世代の年収650万円から770万円の階層は、最終的に負担額が1.7倍、5万円もの負担増になります。

[全文は引用元へ…]

以下,Xより

【よざっちさんの投稿】

つまり重い病気で苦しんでいても、診察を諦める人が出てくることで医療費が削減されると見込んでいる。

— よざっち (@temitarz) February 11, 2025

信じられないよ。

政治に無関心でいたらダメだよ。明日は我が身。

“高額療養費”見直し「『治療を諦める人が増えて2270億円医療費が削減できる』と厚労省が試算」に批判。https://t.co/Oh8YloHNUD

【¡No pasaran!/絶対戦争しない気概無き者は政治家失格さんの投稿】

へぇ〜

— ¡No pasaran!/絶対戦争しない気概無き者は政治家失格 (@SRanboru) February 11, 2025

厚労省って、医療費削減するために、患者が治療を諦めちゃうくらい医療費負担上げる方法を選択するんだぁ〜

厚労省の存在意義って何?

“高額療養費”見直し「『治療を諦める人が増えて2270億円医療費が削減できる』と厚労省が試算」に批判#Yahooニュースhttps://t.co/B5yCrZi9OP

ワクチン破棄して6600億円捨ててる側が言う台詞?

— millou (@millou8) February 12, 2025

へ~、老人や外人は気兼ねなく治療できるのに日本人の労働者は高額治療が必要な病気になったら人生終了か

— 聖王レネ様【公式】🦭 (@bgL7BfmuHTFDCQm) February 12, 2025

ありがとう自民党、公明党

引用元 https://news.yahoo.co.jp/articles/4b5e3d8a7aef8e59a7da983fa50d920e8d65765b?source=sns&dv=sp&mid=other&date=20250211&ctg=dom&bt=tw_upみんなのコメント

- 社会保障詐偽?

編集部Bの見解

厚生労働省が進める高額療養費制度の見直しについて、試算の内容が大きな波紋を呼んでいる。政府は昨年12月、自己負担額の上限を引き上げる方針を発表したが、患者団体や野党などから強い反発があり、現在見直しを検討している。

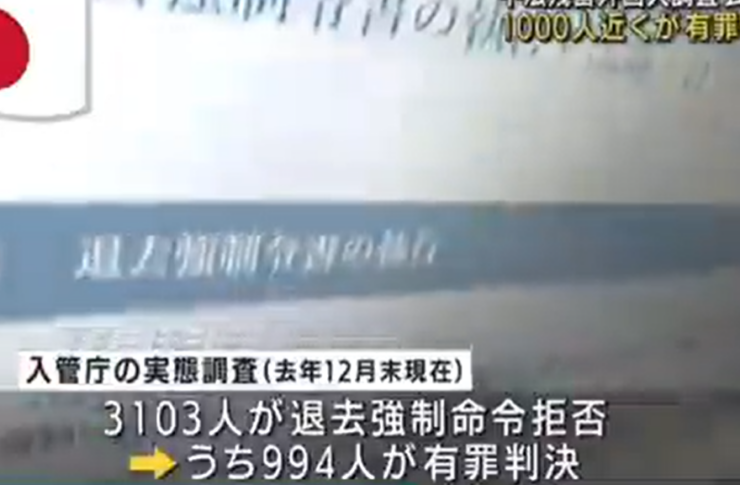

この議論の中で注目を集めたのが、厚労省が今年1月に示した資料に記載されていた「医療費削減の試算」だ。政府は、自己負担額の上限を引き上げることで5330億円の医療費が削減できると見込んでいるが、そのうち約2270億円が「受診抑制」、つまり治療を諦める人が増えることによる削減額として試算されていたことが明らかになった。

この試算について、厚労省は「長瀬効果」と呼ばれる過去のデータを元に算出しているという。長瀬効果とは、患者負担が増加すると受診回数が減少し、結果として医療費の伸びが抑えられるという経験則だ。今回の高額療養費制度の見直しでも、同じような効果が出ることを前提に、削減額が試算されていた。

しかし、こうした考え方に対し、医療関係者や患者団体からは強い批判が上がっている。特に、高額療養費制度を利用する人の多くは、がんや難病の患者であり、自己負担額の引き上げによって治療を諦めることになれば、命に関わる深刻な問題となる。全国保険医団体連合会の本並省吾事務局次長は「重い病気で苦しんでいる人が診察を諦めることで医療費を削減するという考え方は、患者の命を切り捨てるに等しい」と強く批判している。

今月7日の記者会見で、福岡厚生労働大臣は「長瀬効果による試算は機械的なものであり、実際の受診行動への影響は慎重に検証する必要がある」と釈明した。しかし、厚労省の担当者は「過去のデータから見ても、受診抑制による財政効果は確実にある」と述べており、一定の影響があることは認めている。

こうした状況を受け、患者団体は2月10日、政府に対し高額療養費制度の見直しの撤回を申し入れた。今回の負担増は、すべての年代と所得層が対象となるが、特に年収650万~770万円の現役世代では、自己負担額が1.7倍に増えるなど、大きな影響が出ると指摘されている。

少子高齢化が進む中、医療費の増大は確かに大きな課題ではある。しかし、その対策として患者の負担を増やし、結果的に治療を諦めさせるような政策が本当に正しいのか、慎重な議論が求められる。

執筆:編集部B

コメント