Newsweekによると

年が明け、春闘の季節が近づくにつれて、賃上げに関する議論が活発化している。昨年の春闘は、これまでにない水準の賃上げが実現し、今年も大企業を中心に4~5%の賃上げが実現する可能性が高い。

金利上昇で業績が拡大傾向となっている金融機関を中心に、初任給を30万円あるいは40万円など、従来よりも高い水準に設定する企業も出てきており、企業における賃上げ機運は高まっているといえるだろう。

もっとも、積極的な賃上げを表明しているのは大企業が中心であり、労働者の7割を占める中小企業には、賃上げの動きは十分に波及していないのが実情だ。中小企業は大企業の下請け的な業務に従事しているケースが多く、大企業が中小企業に対してコストの価格転嫁を認めない限り、中小企業は賃上げ原資を確保しにくい。

石破政権は賃上げを政策の最重要課題の1つと位置付けており、2020年代に最低賃金を1500円に引き上げる方針を掲げるとともに、適切な価格転嫁を促す施策の立案を関係閣僚に指示した。旧態依然とした商慣行が賃上げを阻害している現実を考えると、石破政権の一連のスタンスは相応に評価していいだろう。

(一部省略)

対策すべき政府に残された時間は少ない

日本の法人税は度々減税されており、企業にとってもはや減税そのものは魅力的には映らなくなっている。むしろ賃上げや設備投資に消極的、あるいは下請けの価格転嫁を認めない企業に対して、法人税率を上げたり、優遇税制を停止するなど、いわゆる逆のインセンティブを付与するなど、厳しめの措置も必要となってくるだろう。

このところ国民からは賃上げではなく減税を求める声が高まっているが、これは賃金はもう上がらないのではないかという不安から生じたものといえる。国民生活を向上させる切り札はやはり賃上げであり、政府はこの本丸を攻めることに注力すべきである。

債券市場ではジワジワと長期金利が上昇しており、このまま何もしなければ景気拡大なき金利上昇時代に突入してしまう。政府にとって、継続的な賃上げを実現するまでに残された時間は少ない。

[全文は引用元へ…]Newsweek

以下,Xより

【ツイッター速報さんの投稿】

【経済】国民生活を救う本当の切り札は「減税」ではない…「賃上げ」こそ日本の命運を握ると言える理由とは https://t.co/L1JXUduAXx

— ツイッター速報〜BreakingNews (@tweetsoku1) January 31, 2025

キチガイがなんか言ってる❓️

— わんワン (@GrqKuRk4hm7EoUA) January 31, 2025

賃上げしたってお前らが難癖つけて盗っていくじゃん❗️

減税が一番なんだよ❗️

賃上げするのは日本政府じゃない

— ふーたん (@fuu_tantan) January 31, 2025

日本政府にできるのは減税だけ

天下り温存システムw

— 全ての人は違う人生を持つ (@millionyea) January 31, 2025

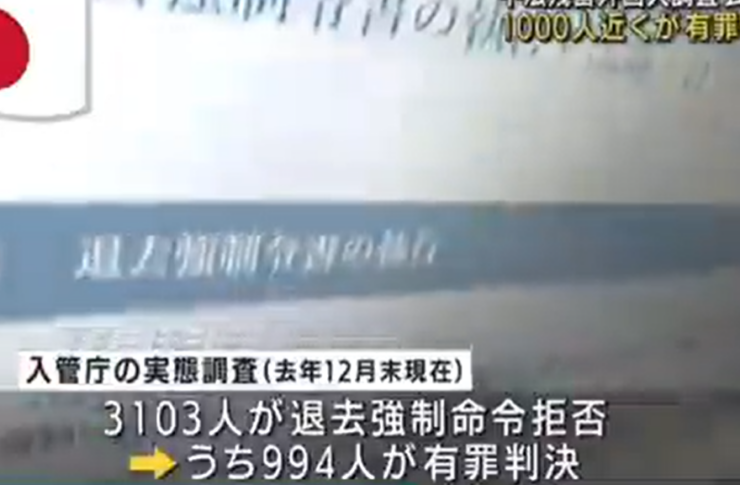

移民しまくっていて何が賃上げだよ。

— かとちゃんぺ (@67e38wJWOo2lQCm) January 31, 2025

今の大手企業に「社員」がどのくらいいるのか?

ほとんど派遣社員やパート、アルバイトよ。

その人達は賃上げ対象じゃないでしょ?

減税しないと賃上げ無理だろ。

— 🇯🇵愛国猫(アニメ漫画の表現規制を許さない) (@JapanLoveCat) January 31, 2025

ただでさえ「絶対に必要のないところに無駄金を注いでる」んだから。それを正さないから減税もできない。

アホ丸出し。

うーーんどっちもでいいんじゃないの?

— ユウ (@ZAx15837) January 31, 2025

別に減税したら賃上げいらない

税金高いから賃上げします

じゃないでしょ

引用元 https://www.newsweekjapan.jp/kaya/2025/01/post-311.phpみんなのコメント

- 賃上げが必要なのは分かるが、それだけで経済が回復するわけではない。企業が利益を上げられなければ、賃金を上げたくても上げられないのが現実だろう。

- 最低賃金を引き上げれば生活は楽になると言うが、企業側に余裕がなければ逆に雇用が減る。中小企業が潰れてしまったら元も子もない。

- 大企業の賃上げばかりが注目されているが、国民の大半は中小企業で働いている。そこにまで恩恵が届かなければ、格差が広がるだけではないか。

- 賃上げの議論ばかりで、減税には全く触れられないのが不思議だ。税金の負担が大きすぎるのに、賃上げだけで国民の生活が楽になるとは思えない。

- 中小企業は大企業の下請けである以上、価格転嫁ができなければ賃上げどころではない。日本の商習慣そのものを変えなければ、本当の意味での賃上げは実現しない。

- 給料が増えても、物価が上がり続ければ結局は意味がない。政府は賃上げだけでなく、物価対策やエネルギー価格の抑制も真剣に考えるべきではないか。

- 賃上げが進んでいる企業もあるが、労働環境が改善されなければ、長時間労働が続くだけだ。働き方改革も同時に進めなければ、国民の負担は変わらない。

- 企業に賃上げを求めるなら、そのための減税や支援策をセットで実施しなければ意味がない。ただ負担を押し付けるだけでは、倒産する企業が増えるだけだ。

- 最低賃金を無理に引き上げた結果、人件費を削るために非正規雇用が増えた国もある。日本でも同じことが起こる可能性があるのではないか。

- 税金や社会保険料の負担が重すぎるのに、賃上げだけで生活が良くなるとは思えない。まずは可処分所得を増やすための減税が先ではないか。

- 春闘のたびに賃上げが話題になるが、本当に景気が回復するなら、もっと早く実感できるはずだ。実際のところ、多くの国民は生活が苦しくなっていると感じている。

- 日本の労働生産性は低いと言われているが、それを改善せずに賃上げだけ求めても意味がない。効率を上げるための施策がなければ、企業の負担が増えるだけだ。

- 賃上げに関しては賛成だが、そのための財源を確保できない企業が多いのも事実だ。特に地方の中小企業は厳しい状況にある。

- 最低賃金を上げれば生活が良くなると言われるが、経営者にとっては人件費の負担が増え、採用を控える動きが出るかもしれない。それでは本末転倒ではないか。

- 日本は税金が高すぎる。賃上げをするなら、まずは法人税や所得税の引き下げをセットで行わないと、企業も国民も負担が増えるだけだ。

- そもそも政府が企業に賃上げを求めるのではなく、企業が自然に賃上げできるような環境を作るのが先ではないか。介入しすぎると、かえって市場が歪む。

- 大企業は賃上げできても、中小企業にはそんな余裕がない。結局のところ、一部の企業だけが恩恵を受け、多くの国民にはメリットがない政策になりそうだ。

- 賃金を上げることばかりが強調されるが、企業の利益が増えなければ続かない。短期的に賃上げをしても、長期的に維持できる仕組みがなければ意味がない。

- 本当に国民生活を良くしたいなら、賃上げと減税を同時にやるべきだ。どちらか一方だけでは、根本的な解決にはならない。

- 賃上げの話はよく聞くが、実際に給料が上がっても税金や物価の上昇で相殺されてしまうのでは意味がない。政府は本当に国民のことを考えているのだろうか。

編集部Aの見解

賃上げが日本経済の命運を握るという議論が活発になっている。確かに、賃金の上昇は国民の生活向上につながる要素の一つであり、特に物価高が続く中で収入が増えることは多くの人にとって歓迎すべきことだ。しかし、単純に賃上げさえすれば経済が好転するという考えには疑問を感じる。日本の構造的な問題を考えると、賃上げだけでは根本的な解決にはならないのではないか。

まず、大企業の賃上げが注目されているが、日本の労働者の約7割は中小企業で働いている。大企業が4~5%の賃上げを行ったとしても、それが中小企業にまで波及しなければ、多くの国民にとって実質的な恩恵は限られる。中小企業が賃上げを実現するためには、利益を確保できる環境が必要だ。しかし、現実には大企業からの価格圧力が強く、コストの価格転嫁が十分に行われていないことが問題となっている。

賃上げを実現するためには、まず企業の利益が安定して増える仕組みを作る必要がある。今の日本では、物価高騰やエネルギーコストの増加などによって、企業の負担が増している。特に中小企業は、売上が伸び悩む中で原材料費や人件費の上昇に直面しており、賃上げの余裕がないという声が多い。政府が最低賃金の引き上げを進めるとしても、それだけでは企業側の負担が増すだけで、経済の活性化にはつながりにくい。

賃上げを促進するためには、単に企業に賃金を上げるよう求めるのではなく、企業が利益を確保しやすい環境を整えることが重要だ。そのためには、減税や規制緩和といった政策が欠かせない。特に法人税の引き下げは、企業が賃金を引き上げる余裕を生み出す要因となる。海外と比較しても、日本の法人税は依然として高い水準にあるため、これを引き下げることで企業の負担を軽減し、従業員に還元しやすい環境を作るべきだ。

また、消費税の減税も重要なポイントだ。賃上げをしても、消費税が高いままでは実質的な可処分所得の増加につながらない。現在の物価高の状況を考えると、賃上げと同時に減税を進めることで、より効果的に国民の負担を軽減できるはずだ。実際に、世界的に見ても消費税を引き下げる動きがある中で、日本だけが増税を進めてきたことには疑問を感じる。

石破政権が賃上げを重要課題として掲げていることは評価できるが、それを実現するための政策が十分かどうかは慎重に見る必要がある。最低賃金の引き上げは、中小企業にとっては大きな負担となるため、それを補うための支援策が不可欠だ。また、価格転嫁を促すといっても、大企業がそれに応じる保証はない。実際、これまでの日本の商慣行を見ても、中小企業にしわ寄せが行くケースが多かった。

賃上げの議論が進む中で忘れてはならないのは、労働環境の改善も同時に進めるべきだということだ。賃金が上がったとしても、労働時間が長く、過重労働が常態化している企業では、従業員の負担は減らない。特に中小企業では、人手不足が深刻化しており、一人当たりの業務量が増えているケースが多い。この状況を改善するためには、労働時間の短縮や働き方改革を本格的に進めることが必要だ。

賃上げが経済成長のカギになるという考え方は理解できるが、それだけで解決する問題ではない。むしろ、賃上げと同時に、企業が利益を確保しやすい環境を作り、国民の負担を軽減するための減税を進めることが不可欠だ。日本の経済が長期停滞から抜け出すためには、単なる賃上げの議論にとどまらず、より包括的な経済政策を進める必要があると強く感じる。

執筆:編集部A

コメント