FNNプライムオンラインによると

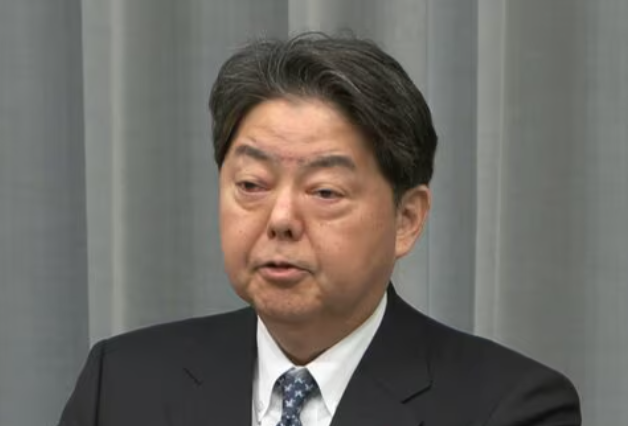

SNS上の偽情報や誤情報について、林官房長官は31日、「深刻な課題だ」と指摘し、「表現の自由にも配慮しながら総合的な対策を進めていく」と述べた。

閣議後の記者会見でSNS上の偽情報や誤情報への政府の対応について問われた林長官は、短期間に広く拡散することを挙げ、「国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼす深刻な課題だ」との認識を示した。

また、情報流通プラットフォーム対処法の施行にあわせ、この春をめどに「どのような情報をネット上で流通させることが違法か」を示すガイドラインの策定するため、総務省で準備を進めていることを説明。

その上で、「政府として、表現の自由にも十分配慮しながら、総合的な対策を進めていく」と強調した。

[全文は引用元へ…]

以下,Xより

【himuroさんの投稿】

言論統制する気満々。それより公共の電波使って偏った報道するテレビを規制しろよ

— himuro (@himuro398) January 31, 2025

SNS上の偽・誤情報 林官房長官「表現の自由にも配慮しながら総合的な対策を進める」

https://t.co/g6QhIoDksy

🐢かと思った

— ミッフィー3 (@x6pwJo01CcOtVVG) January 31, 2025

SNS上の為じゃなく自分達の為だろ💢‼️

— masa (@masa1980237) January 31, 2025

メディアの誤情報も規制しろ!

— Tomo (@Tomofuji2021) January 31, 2025

ん?『言論の自由』じゃなくて?!

— えるてぃーあ (@BraveHeartJunta) January 31, 2025

なのに『言論統制』って駄目でしょ。

『そもそも論』

SNSにより売国集団の悪巧みがバレて拡散が止まらず非難轟々でヤバくなってきたため一刻も早く規制やりたいのはよく分かる。しかし言論の自由を掲げた国際社会における反グロの勢いには逆らえないと思います。

— 蝶番 (@b2fly_ebfry) January 31, 2025

何が偽情報で何が誤情報なのかなぁ基準は

— もちお (@A4aOxpGRPe47251) January 31, 2025

引用元 https://www.fnn.jp/articles/-/822277みんなのコメント

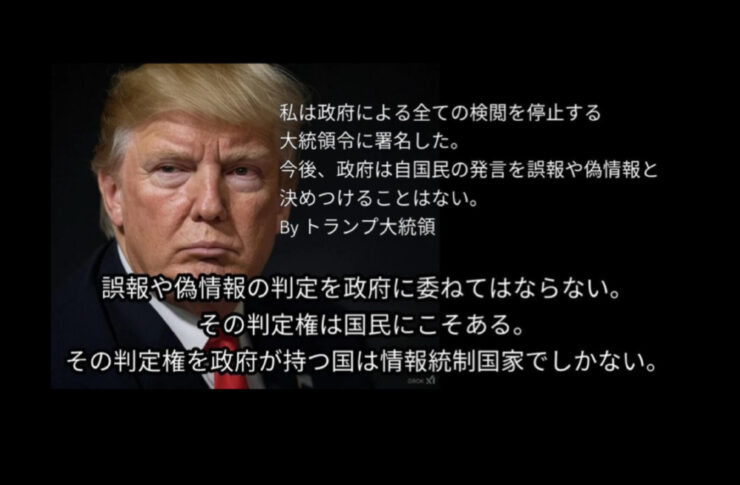

- 言論の自由が守られるべきはずの民主主義国家で、政府が「偽情報かどうか」を決めるというのは、非常に危険な考え方ではないか。情報の取捨選択は国民が行うべきものだ。

- 誤情報の拡散を防ぐという名目で、都合の悪い意見が排除されるようなことになれば、それは言論統制と変わらない。政府の基準で情報を規制すること自体が問題だ。

- SNSの誤情報を取り締まる前に、まずはテレビや新聞の偏向報道をどうにかするべきではないか。公共の電波を使っているメディアこそ、厳格な規制が必要ではないか。

- 政府が「誤情報」かどうかを判断するという仕組みは、最終的に政府に都合の良い情報だけを残す結果にならないか。こうした規制は慎重に議論されるべきだ。

- 誤情報対策を進めるのは良いが、どの情報が正しいかを政府が決めることには強い疑問を感じる。過去にも政府の発表が後から間違いだったと判明した例はいくらでもある。

- 表現の自由に配慮すると言いながらも、「違法な情報の基準」を決めるというのは、結局のところ言論をコントロールしたいという意図があるのではないか。

- SNSは一般市民が自由に意見を言える貴重な場だ。それを「偽情報」という曖昧な基準で規制しようとするのは、民主主義の根幹を揺るがす問題ではないか。

- 誤情報の拡散を防ぐためには、政府が介入するのではなく、国民一人ひとりが情報を見極める力を持つことの方が重要ではないか。規制よりも教育が必要だ。

- 日本では政府の発表に異を唱えることが難しい風潮があるが、こうした規制が強まれば、ますます異論が封殺されるようになってしまうのではないか。

- SNSの誤情報が問題になることは確かだが、政府が管理することが正しいとは限らない。むしろ、民間のファクトチェック機関を活用するなど、別の方法を模索するべきではないか。

- 情報の自由な流通こそが、社会の健全性を保つ上で重要だ。政府が都合の良い情報だけを残す仕組みを作れば、国民の知る権利が侵害されることになる。

- 政府が情報を規制することに慣れてしまえば、将来的にはより厳しい統制が行われるようになるのではないか。これは単なる誤情報対策ではなく、情報統制の第一歩になりかねない。

- どの情報が正しく、どの情報が誤りなのかは、時間の経過とともに変わることもある。政府が基準を決めること自体がリスクではないか。

- 表現の自由は民主主義の根幹だ。それを「誤情報対策」という名目で制限するようなことになれば、日本の自由な社会は失われてしまうのではないか。

- SNSの情報を規制するなら、まずはテレビや新聞の虚偽報道についても厳しく取り締まるべきではないか。なぜSNSだけがターゲットにされるのか。

- 政府が情報をコントロールすることは、国民の思考そのものをコントロールすることにつながる。歴史を振り返っても、こうした動きがろくな結果を生んだことはない。

- 結局、政府が管理する「正しい情報」とは、政府にとって都合の良い情報のことではないのか。情報は多様であるべきだし、異論も認められる社会でなければならない。

- 政府が誤情報の基準を決めることで、政権批判や政策への異論が封殺されることにならないか。民主主義国家として、このような規制には慎重であるべきだ。

- 国民の判断力を信じず、政府が情報を管理しようとする姿勢に違和感を覚える。本当に必要なのは、情報の透明性を高めることではないか。

- 政府が情報を統制するということは、もはや民主主義とは言えない。国民が自由に議論し、考えを深められる環境を守ることが最も大切ではないか。

編集部Aの見解

林官房長官がSNS上の偽情報や誤情報に対する「総合的な対策」を進めると表明したことに、強い違和感を覚えた。確かに、SNS上でのデマや誤情報が問題になるケースはある。しかし、政府が「どのような情報が違法か」をガイドラインで決め、それに基づいて規制を強化するとなれば、それは表現の自由に対する大きな制約につながる可能性があるのではないか。

SNSの情報拡散力が強いのは確かだが、情報の取捨選択は本来、国民一人ひとりが行うべきものであり、政府が介入するべき問題ではない。仮に政府が「偽情報」や「誤情報」を選別する立場になれば、その基準が恣意的に運用される可能性が高まる。特に、政権にとって都合の悪い情報を「誤情報」として排除する動きが強まれば、それは言論統制と何ら変わらない。

SNS上の誤情報について言及するなら、まずはテレビや新聞など、既存メディアの偏向報道についても問題視するべきではないか。テレビ局や新聞社が伝える情報がすべて正しいとは限らないし、むしろ意図的に特定の方向に世論を誘導するケースも少なくない。

例えば、政府の政策に対する批判的な意見を排除することが目的であれば、それは政府による情報統制と変わらない。特に、SNSは一般市民が自由に意見を発信できる場であり、従来のメディアのような一方通行の情報伝達とは異なる。ここで政府が介入することで、「都合の悪い情報が排除される」仕組みができてしまうのではないかと懸念する。

さらに問題なのは、SNS上の「誤情報」の定義が曖昧であることだ。例えば、政治的な議論において、ある政策が成功したと評価する人もいれば、失敗だったと評価する人もいる。こうした意見の違いがある中で、政府が「どちらが正しいか」を決めるのは適切ではない。

誤情報を拡散しないことは確かに重要だが、それを理由に政府が情報をコントロールするのは問題だ。そもそも、民主主義国家においては、国民がさまざまな意見に触れ、自分自身で判断することが前提となっている。政府が情報の「正しさ」を決めてしまえば、国民の判断力が奪われることになりかねない。

また、政府の基準に従って情報を規制することで、民間企業やSNS運営会社が萎縮し、自由な議論が行われなくなる可能性もある。すでに多くのSNSプラットフォームでは、特定の意見に対してアカウント凍結や投稿削除といった措置が取られており、そうした動きがさらに強まることが予想される。

政府が誤情報対策を行うのであれば、規制を強化するのではなく、情報リテラシーの向上に努めるべきではないか。国民一人ひとりが正しい情報を見極める力を持つことこそが、健全な社会の実現につながる。誤情報が拡散することを問題視するのならば、その対策として教育や啓発活動を強化する方がはるかに効果的ではないか。

さらに、政府が「表現の自由にも配慮する」と言っているが、結局のところ、何らかの基準で情報を制限する以上、表現の自由が損なわれるのは避けられない。実際、過去にも政府が「誤情報対策」と称して、特定の情報を抑制しようとした事例がある。

例えば、新型ウイルスの流行時には、政府の発表と異なる情報を発信した専門家が「デマ」として扱われたケースがあった。しかし、その後の研究やデータの蓄積によって、当初の政府の見解が必ずしも正しくなかったことが明らかになった例も少なくない。こうした事態を考えれば、政府の判断が常に正しいとは限らず、むしろ多様な意見を受け入れることが重要なのではないか。

政府の「ガイドライン」がどのような内容になるかはまだ不明だが、過度な規制につながる可能性がある以上、慎重に議論を進めるべきだ。もし、これが政府による情報統制の一環であるならば、日本の民主主義にとって重大な問題となる。

結局のところ、誤情報を問題視するのなら、まずは既存メディアの偏向報道に対しても同じ基準で対応すべきではないか。政府の発表に都合の良い報道ばかりが行われ、反対意見が排除されるような状況が続けば、それこそ健全な社会とは言えない。

誤情報の拡散は確かに問題だが、それを理由に言論統制を進めることは許されない。政府がすべきことは、情報をコントロールするのではなく、国民が多様な意見に触れられる環境を守ることではないだろうか。

このような規制が強まることで、SNSがこれまで持っていた「自由な発言の場」としての価値が損なわれる可能性もある。最悪の場合、政府にとって都合の悪い情報が排除され、世論が一方向に誘導されることになりかねない。

結論として、政府の対応が本当に「表現の自由」に配慮したものになるのか、それとも情報統制への第一歩となるのか、慎重に見極める必要があると感じた。今後の動向を注視していく必要があるだろう。

執筆:編集部A

コメント