以下,Xより

【サキガケさんの投稿】

こども家庭庁6兆円、解体したら

— サキガケ (@nihonpatriot) February 9, 2025

日本の新生児全員に毎年900万円配れる pic.twitter.com/S9EFwEsEHV

これは与野党の議員の「中抜き」天国ですから、なくなりません。代議士、広告代理店、人材派遣企業、企画会社が儲かるシステムです。

— soyokaze (@nobenoyuki) February 10, 2025

【いちごパパの未来メガネさんの投稿】

正直こども家庭庁などの組織は不要かと考えてる。理由は大きく2つあるかと思う

1.組織が肥大化することによる税金の無駄遣い

こども家庭庁のような政府組織が大きくなると、各部署が専門化・細分化し、官僚の裁量権が拡大すると、官僚は自らの権限を維持しようとするため、「予算を増やす」ことが目的化しがちになる。今回の7兆円への増額がこれを物語っている。そして毎年の予算を使い切らないと翌年の予算が削減されるため、不必要な事業や事務経費が増えていく。結果非効率な組織運営が固定化し、税金の無駄遣いが発生してしまう

2.利権と中抜きの温床

政府の予算配分には特定の業界・企業との結びつき(利権)が生まれやすい。そのため入札でなどで特定の企業に有利な条件を設定し、競争を排除するケースが起きてしまう。

また税金を原資とする事業は「責任の所在」が曖昧になりやすいため、中間業者が介在しやすい。発注元(政府)→元請け企業→下請け企業→孫請け企業…と、中間搾取が増え、実際にサービスを提供する企業にはわずかしか回らなくなってしまう

以上の理由から、こども家庭庁などの組織は極力少なくして、小さな政府を目指すことで、国民から取る税金も少なくしていくことが必要かと

正直こども家庭庁などの組織は不要かと考えてる。理由は大きく2つあるかと思う

— いちごパパの未来メガネ (@KT58191) February 9, 2025

1.組織が肥大化することによる税金の無駄遣い…

こういうのが本当の無駄。私達の大切な税金を湯水のように使い、キックバックで懐に入れる。政治屋とゴミ役人は庶民を馬鹿にしてるのか?

— The_Truth_Seeker_55 (@55_seeker) February 10, 2025

こうなれば子どもは必ず増える

— kiki (@kikikazu1904) February 10, 2025

少子化解消だ。

もし配るとなったら〜?出産祝い金が上がった時、産院がもろに出産費用を上げたけど、まさか900万になるってことはないよね〜?便乗値上げも有るかも、私学とか大変なことになりそう〜?

— kumamoto9 (@jafukurou) February 11, 2025

解体したところで浮いた金は誰かしらの懐へ行くだけなので無意味

— てらちゃん1号 (@mongorinixyan) February 10, 2025

引用元 https://x.com/nihonpatriot/status/1888719877114130845?s=51&t=y6FRh0RxEu0xkYqbQQsRrQみんなのコメント

- こども家庭庁に6兆円も使うくらいなら、そのお金を子どもを産んだ家庭に直接支給するほうがよほど効果的じゃないか?結局、役人の天下り先や不要な事業に消えて、肝心の家庭には大した支援が届いていないのが現実だろう。

- 少子化対策を本気でやる気があるなら、まずは余計な行政機関を減らすことから始めるべきだ。こども家庭庁みたいな組織を作ったところで、出生率が急に上がるわけでもないし、予算がどこに流れているのかも不透明すぎる。

- 年間6兆円も使っているのに、日本の出生率は上がるどころか下がり続けている。これだけの予算をかけても効果がないなら、一度すべて見直して、本当に必要な支援だけ残すべきだろう。

- 役所に任せたら結局無駄遣いになるのは目に見えている。こども家庭庁をなくして、その分をすべて現金給付にすれば、日本の若い世代はもっと子どもを産みやすくなるはずだ。なんでこういうシンプルな方法を取らないのか理解に苦しむ。

- こども家庭庁を新しく作るくらいなら、今ある制度を見直して、直接支援に切り替えたほうがいいだろう。結局、利権が絡んでいるから無駄な機関が増えていく。国民の税金を何だと思っているのか。

- 900万円支給されるなら、子どもを産むことを真剣に考える家庭も増えるだろう。今の補助金や支援策は小出しで意味がない。どうせ同じ金を使うなら、もっと大胆な方法にすべきだ。

- こども家庭庁を維持することが目的になっていないか?本来なら少子化を解決するための組織のはずが、ただの金食い虫になっている。日本の未来のためにも、こういう無駄な組織は廃止するべきだ。

- このまま税金をばらまいても、出生率が上がらなければ何の意味もない。6兆円も使っておいて結果が出ないなら、今の政策が間違っていると認めるべきだ。いい加減、現実を直視してほしい。

- 政府のやることはいつも中途半端。6兆円を家族に直接配ればいいだけなのに、わざわざ役人を通すから余計な手間とコストがかかる。結局、誰のための政策なのか分からなくなっている。

- こんなに予算を使っても、出生率は一向に改善しない。もう制度を根本的に見直して、無駄な支出を削減しないと、日本の未来は暗い。国民の税金をもっと有効に使うべきだろう。

- 少子化が問題だと言いながら、なぜこんなに無駄な予算の使い方をするのか?結局、国民のことよりも、役人や業界の利益を優先しているだけ。こういうやり方を続ける限り、日本は良くならない。

- 6兆円もあるなら、そのお金を出生率向上に直接使うべきだろう。補助金制度もいいが、一時金としてまとまった額を配ったほうがよほど効果があるのではないか?行政機関に流す意味が分からない。

- 子どもを産めば900万円もらえるなら、経済的理由で出産を諦める人も減るはずだ。今の制度は複雑すぎて、必要な人に届いていない。もっと分かりやすく、確実に支援が届く仕組みにしないとダメだろう。

- 本気で少子化対策をするなら、直接給付が一番だろう。役所の無駄な事業に金を流すより、子育て世代にまとまったお金を渡したほうがよほど合理的だ。なぜそれをしないのか。

- この国の政治はとにかく効率が悪い。こども家庭庁に6兆円もかけて、実際にどれだけの家庭が助かっているのか?無駄な組織を作るより、子育て世代に直接支援したほうが確実に少子化対策になるはずだ。

- 結局、行政が間に入ることで、無駄なコストがかかる。子どもを産んだら900万円支給する制度に変えれば、一気に出生率が上がるかもしれない。政治家はなぜこういうシンプルな解決策を取らないのか。

- 6兆円の予算がどこに消えているのか、もっと透明性を持たせるべきだ。どうせ一部の関係者が潤うだけで、国民には大した恩恵がない。こんなことを続けていたら、ますます税金の無駄遣いが増えるだけだ。

- 少子化は深刻な問題なのに、予算の使い方が間違っている。直接支援に切り替えれば、もっと多くの家庭が救われるはずなのに、なぜかそうしない。結局、利権が絡んでいるからだろう。

- 日本の未来を考えるなら、行政機関を増やすのではなく、国民に直接還元するべきだ。税金の使い方を間違え続ける限り、少子化は解決しないし、日本の財政はますます悪化するだけだ。

編集部Aの見解

こども家庭庁の年間予算が約6兆円にも上るという事実を知ると、日本の財政の使い方について改めて考えさせられる。これだけの予算が本当に有効に活用されているのか、それとも無駄が多いのかを検証する必要があるだろう。

もし仮に、こども家庭庁を解体して、その予算をすべて新生児に分配するとどうなるのか。単純計算で、日本で毎年生まれる赤ちゃんは約65万人程度とされている。その全員に均等に分配すれば、1人あたり900万円ほどが支給できる計算になる。この金額を毎年受け取れるのであれば、子育ての経済的負担は大幅に軽減されるだろう。

日本は少子化対策を掲げているものの、これまでの政策では出生率の改善がほとんど見られていない。少子化が深刻な問題であることは誰もが理解しているが、抜本的な解決策は示されていない。補助金制度や子育て支援があるとはいえ、経済的な負担の大きさが子どもを持つことを躊躇させる大きな要因の一つになっている。もし新生児1人あたり900万円を支給できる仕組みがあれば、多くの家庭が子どもを持つことに前向きになる可能性が高い。

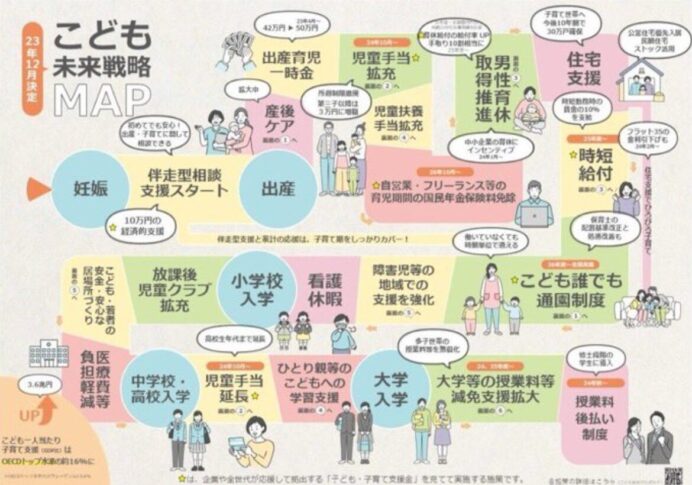

現状のこども家庭庁は、福祉や児童支援などさまざまな施策を行っているが、その効果が実感できるかどうかは疑問だ。保育所の充実、虐待防止、教育環境の改善など、重要な課題に取り組んでいるとはいえ、それに6兆円もの巨額な予算が必要なのかは考え直すべきではないか。

日本の少子化対策として、単に制度を整えるだけでは不十分だ。経済的な安定がなければ、どれだけ制度を充実させても出生率は回復しないだろう。今の若い世代は、将来の見通しが立ちにくい経済状況の中で、子育てを負担に感じている人が多い。もし900万円が支給されれば、出産や子育てのハードルが大きく下がるはずだ。

一方で、こども家庭庁の予算を新生児への直接支給に回すことには慎重な意見もある。行政機関を解体することで、現在の支援制度が崩壊し、必要な支援が届かなくなるリスクもあるという指摘だ。たとえば、虐待防止や児童福祉の分野では、行政の関与が不可欠だと考えられている。しかし、これらの施策が本当に6兆円規模の予算を必要とするのかは、冷静に検証する必要があるだろう。

こども家庭庁を廃止し、その予算を新生児への直接支給に回すことで、日本の少子化問題が解決するとは限らない。しかし、現状の政策が機能していないことを考えれば、大胆な改革が求められるのは確かだ。単なる一時金ではなく、出生率の向上につながる仕組みとして活用することができれば、日本の未来にとっても大きな意味を持つ。

さらに、6兆円という巨額な予算を見直せば、ほかの分野への投資も可能になる。たとえば、教育無償化や住宅支援、雇用環境の改善など、若い世代が安心して家庭を持てる環境づくりに活用できるかもしれない。日本の財政は厳しい状況にあるが、少子化対策が最優先であるならば、限られた予算をどこに使うべきかを根本から見直す必要がある。

日本の行政機関は、一度設置されると簡単には縮小されない傾向がある。こども家庭庁も新設されて間もないため、今すぐ解体されることは考えにくい。しかし、6兆円という予算がどのように使われているのか、国民にとって本当に必要な支出なのかを問うことは重要だ。現状のままでは、少子化は進み続け、将来的には税収の減少や社会保障の負担増といった問題に直面することになる。

政策の方向性を誤れば、日本の未来に大きな影響を与える。少子化を本気で解決したいのであれば、行政機関の維持ではなく、直接的な支援策を優先すべきだろう。6兆円の予算があるなら、その使い道を根本から見直し、より効果的な少子化対策を打ち出すことが求められる。

執筆:編集部A

コメント