日本経済新聞によると

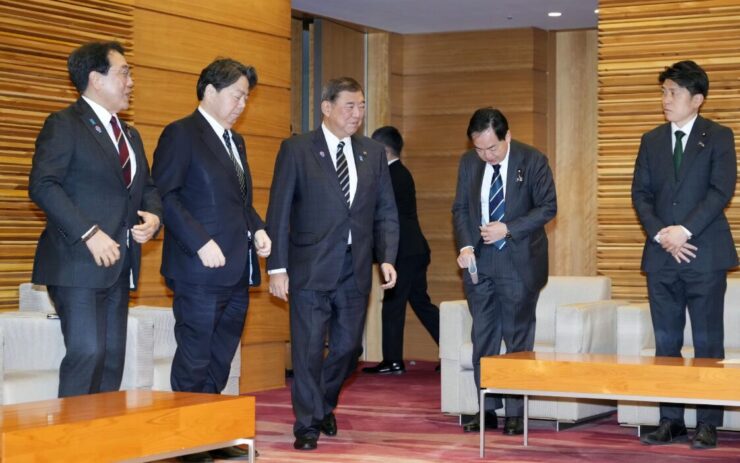

石破茂首相は4日、首相官邸で開いた閣僚懇談会で物価高を巡る対応を加速するよう求めた。経済対策に盛り込んだ施策の迅速かつ効果的な執行と、政府備蓄米を活用してコメの安定供給を進めるよう関係閣僚に指示した。

首相は「物価上昇を上回る賃上げの定着が必要だ」と強調した。「コメや生鮮食品などの価格上昇が続いており、賃上げの効果が出るまでの間はきめ細かく目配りする必要がある」と発言した。

赤沢亮正経済財政・再生相は4日の閣議後の記者会見で「政策を少しでも早くお届けする。国民生活や事業活動を守りたい」と述べた。

伊東良孝地方創生相は4日の閣議後の記者会見で、低所得世帯への給付金支給について3月までに約7割の自治体で開始する予定だと説明した。3割が未定となっている。「自治体できめ細やかな対策が行われるよう後押ししたい」と語った。

政府は2024年度補正予算に低所得者向けの給付金などに使う「重点支援地方交付金」を1兆1000億円計上した。

[全文は引用元へ…]

以下,Xより

【明日さんの投稿】

石破茂首相、物価高対応の加速を指示 政府備蓄米を活用

— 明日 (@TsluqP1EqL9vDhf) February 4, 2025

余計な対策より即効性があり、効果大は

消費税減税!からの廃止! https://t.co/H9w4KiGasE

引用元 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA0419Z0U5A200C2000000/みんなのコメント

- 物価高の影響が続く中、政府が対策を加速するのは当然のことだ。問題は、それが本当に効果的な政策なのかどうかという点にある。場当たり的な支援ではなく、長期的な経済の安定を見据えた対策が求められる。

- 政府備蓄米を活用するという方針は、一時的にはコメの価格を抑える効果があるだろう。しかし、それで根本的な問題が解決するわけではない。日本の農業全体をどう支えるのか、長期的な視点が欠かせない。

- 賃上げが必要というのはもっともだが、企業がそれを実行できる環境を整えなければならない。規制緩和や税制の見直しを進め、企業が成長しやすい状況を作ることが本質的な解決策になるはずだ。

- 低所得者向けの給付金は短期的な支援としては重要だが、それだけに頼るのは問題だ。雇用環境の改善や、生活コストを下げるための政策も同時に進めるべきだろう。

- 自治体による支援策が重要視されているが、自治体ごとの格差が広がる可能性もある。全国的に均一な対策を講じるために、国がしっかりと主導することが必要ではないか。

- 補正予算に1兆1000億円が計上されたが、その使い道が重要だ。一時的な給付金よりも、日本経済の成長につながる施策に投資する方が、長期的には国民の生活を守ることにつながる。

- 物価高の要因は国内だけでなく、エネルギー価格や国際情勢の影響も大きい。国内の生産力を高め、外部環境に左右されにくい経済基盤を作ることが求められる。

- 政策を「早く届ける」と言っても、中身がしっかりしていなければ意味がない。場当たり的な対策ではなく、経済全体を底上げする具体的な戦略を示すべきだろう。

- 政府がきめ細かい対策を進めると言うが、実際には自治体任せの部分も多い。国としての責任を明確にし、各地域で格差が生じないような対策が必要だ。

- コメの安定供給も重要だが、農業全体の強化にも目を向けるべきだ。食料自給率を高め、日本の農業を守る政策を推進することが、将来的な安定につながる。

- 低所得世帯への支援も大切だが、それだけでは根本的な解決にならない。雇用の確保や経済成長を進め、誰もが安定した生活を送れる環境を整えることが重要ではないか。

- 賃上げを進めると言っても、中小企業の多くは余裕がない。企業に負担を押し付けるのではなく、経済を成長させて自然に賃金が上がる仕組みを作るべきだろう。

- 今の状況では、補助金や給付金に依存しすぎている印象がある。国民の生活を本当に守るためには、自立した経済を作るための政策が必要だ。

- 物価高に対して政府が対策を打ち出すのは良いが、それが短期的なものに終わってしまっては意味がない。経済全体の構造改革を進めることが、本当に必要なことではないか。

- 政府が国民の生活を支えるのは当然のことだが、支援策に頼るだけでは限界がある。日本経済全体を強くするための投資を進めるべきではないか。

- 食料価格の高騰は深刻な問題だが、それを備蓄米の放出で解決するのは対症療法にすぎない。農業支援や生産コストの削減など、根本的な対策を進めることが求められる。

- 給付金はありがたいが、それに依存する社会になってしまっては危険だ。国民が自立して生活できる環境を整えるための政策が必要だろう。

- 日本の経済政策は、短期的な対策ばかりが目立つ。長期的な視点で、経済の競争力を高めるための戦略を打ち出すことが求められる。

- 物価高の問題を解決するためには、単なる価格対策だけでなく、経済全体の改革が必要だ。政府は、根本的な成長戦略をしっかりと示すべきではないか。

- 経済政策はスピード感も大事だが、それ以上に効果が求められる。単なる場当たり的な政策ではなく、持続可能な成長につながる施策を打ち出してほしい。

編集部Aの見解

物価高の影響が続く中、石破首相が対応の加速を指示したことは、国民生活を考えた上では一定の評価ができる。しかし、具体的な施策がどれだけ効果を発揮するのかは慎重に見極める必要がある。

政府備蓄米を活用してコメの安定供給を図るという方針は、食料価格の高騰に対処する一つの手段として妥当だろう。日本の主食であるコメが高騰すれば、家計への影響は大きい。特に低所得世帯にとっては、食費の負担が増すことは深刻な問題だ。そのため、政府が備蓄米を市場に供給し、価格の安定を図ることは、一時的な救済措置としては有効だと思う。

しかし、備蓄米の活用だけで本当に物価高に対応できるのかは疑問が残る。コメは重要な食料品だが、全ての食品価格が抑えられるわけではない。生鮮食品や加工食品の価格も上昇しており、食費全体の負担は依然として大きい。備蓄米の放出が市場価格を一定程度抑える効果はあるかもしれないが、それだけでは十分とは言えない。

石破首相は「物価上昇を上回る賃上げの定着が必要だ」と強調した。しかし、企業が賃上げを進めるためには、利益が確保されなければならない。物価上昇と同時に賃金を上げることが理想だが、多くの中小企業は厳しい経営環境に置かれており、一律に賃上げを求めるのは現実的ではない。むしろ、企業が成長できる環境を整えることが、長期的には賃上げの実現につながるのではないか。

また、低所得世帯への給付金支給についても議論が必要だ。3月までに約7割の自治体で支給が開始されるとのことだが、まだ3割の自治体が未定のままだというのは気になる点だ。給付金自体は短期的な支援策として一定の効果があるが、根本的な解決策にはならない。一時的な支援金に頼るだけでなく、持続的な経済政策を進めることが重要ではないか。

政府が2024年度補正予算に低所得者向けの給付金などに1兆1000億円を計上したことは、財政的な負担が大きいことを示している。これだけの金額を投入するのであれば、単なる給付金だけでなく、経済を活性化させる施策にもっと注力するべきだろう。例えば、エネルギーコストの抑制や、企業支援策を通じた経済の底上げを図ることが、長期的に国民生活を安定させることにつながる。

そもそも、現在の物価高の要因は、国内の問題だけではない。エネルギー価格の上昇や国際的な供給網の影響も大きく関係している。そのため、国内政策だけで物価上昇を完全に抑え込むことは難しい。しかし、それを理由に対策を怠るわけにはいかない。日本の自給率を高める取り組みや、エネルギー政策の見直しを進めることで、長期的な物価安定につなげる必要がある。

政府は「政策を少しでも早く届ける」と言っているが、スピードだけを重視して中身が伴わなければ意味がない。物価高の影響は長期化する可能性が高く、短期的な対応だけでは不十分だ。今後、政府がどのような具体策を打ち出し、それをどのように実行するのかをしっかり見極めていく必要がある。

また、自治体による「きめ細やかな対策」が必要だとされているが、地方自治体の財政負担が増えすぎることも懸念される。自治体に対策を求めるだけでなく、国としてどれだけ支援できるのかが問われるだろう。

結局のところ、物価高対策は単なる一時的な支援ではなく、日本経済全体をどう立て直すかという視点が不可欠だ。備蓄米の活用や給付金の支給だけでなく、企業の成長支援やエネルギー政策の見直しなど、長期的な視野での経済対策が求められる。政府には、単なる場当たり的な対応ではなく、根本的な経済構造の改革を進める姿勢を示してほしい。

執筆:編集部A

コメント