以下,Xより

【南出賢一 /大阪府泉大津市長さんの投稿】

【泉大津市の給食】 泉大津市では食材価格が高騰し続けることを予測して対策をしてきたことで、保護者負担を上げずに、給食の質の向上を実現しています。 写真は先日開催した泉大津未来トーク、市長と食べようシリーズで、市民の皆さんと意見交換しながら食べた給食。この日は、小学校でときめき給食の日で、沖縄郷土料理。 ご飯は金芽米(熊本県人吉市の有機米←農業連携自治体) アーサ汁 石垣島の南ぬ豚のラフテー(←農業連携自治体) クーブイリチー(昆布の炒め物) でした。 美味しく食べて健康にをモットーに、子どもたちの一食を大切にします。

【泉大津市の給食】

— 南出賢一 /大阪府泉大津市長 (@minakenbo) February 1, 2025

泉大津市では食材価格が高騰し続けることを予測して対策をしてきたことで、保護者負担を上げずに、給食の質の向上を実現しています。… pic.twitter.com/G0GhpkfehU

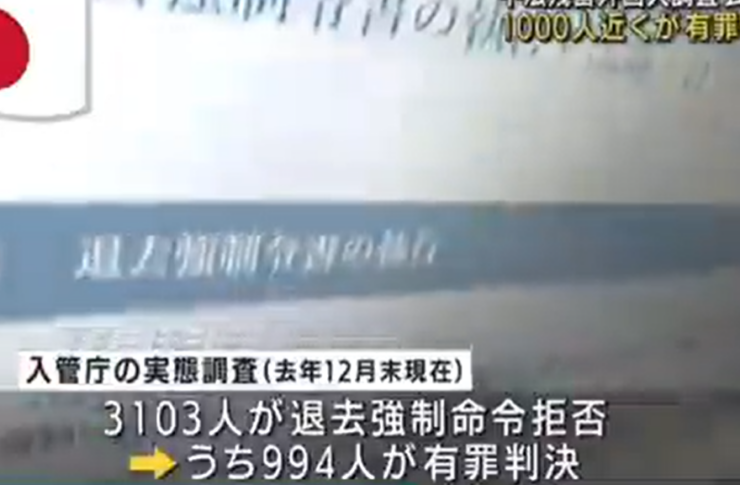

国は何をやってるんだか pic.twitter.com/2JyXfbeaGj

— マスゴミに洗脳されるな‼️陰謀論の正式名称は真相論です‼️ (@seigihakatta) February 1, 2025

素晴らしい給食ですね👍

— sora10umi (@sora10umi10x) February 2, 2025

こども達の健康のために、健やかなこどもの未来のために、これからも頑張って下さい🙏

市長選の前に

『命を守る参議院議員 川田龍平』氏とのコラボもされていましたね! pic.twitter.com/fBd2o4neXX

さすが泉大津市ですね☺️👍👍👍

— のぶきなこ (@maremokakinako) February 2, 2025

スゲ〜!泉大津の子供たちは幸せや。腹一杯食べや〜🌈🌈🌈

— 上条和久 (@7CTUtrF0EE48) February 1, 2025

米どころの県、自治体との連携もしっかり進めておられる。素晴らしいです!🌈🌈🌈

地方自治体の行政は市長によって全く違うってことがよくわかります!素晴らしいです。引っ越ししたい!

— みき (@Miki_K17) February 2, 2025

美味しそう😊

— ribonmusubi (@ribonmusub) February 1, 2025

南出さんこそ、早く総理になって欲しい🥰🥰

こういう人がいると、明るい希望が持てます🥰

引用元 https://x.com/minakenbo/status/1885695128599412903?s=51&t=y6FRh0RxEu0xkYqbQQsRrQみんなのコメント

- 泉大津市の給食の取り組みは素晴らしい。物価が高騰する中で、工夫しながら質を向上させるのは簡単なことではない。

- 自治体の努力次第で、給食の質を維持できることが証明された。他の自治体も見習うべきだろう。

- 保護者の負担を増やさずに給食の質を向上させるのは理想的な取り組み。計画的な運営があれば可能なのだと実感した。

- 日本各地の食材を活用し、地域との連携を深めるのはとても良い試み。子どもたちが日本の食文化を学ぶ機会になる。

- 沖縄の郷土料理を取り入れることで、子どもたちは全国の食文化に触れることができる。食育としても価値が高い。

- 市長が直接子どもたちと給食を食べながら意見を交わすのは、行政と市民の距離を縮める良い方法だと思う。

- 食材費の高騰を理由に給食の質を落とす自治体も多い中、泉大津市のような工夫があれば乗り越えられることを示した。

- 地域の農業と連携することで、子どもたちに安全で質の高い食材を提供できる。地域経済の活性化にもつながるだろう。

- 子どもたちの健康を考え、「美味しく食べて健康に」をモットーにする姿勢はとても大切。食事は教育の一環でもある。

- 給食の時間が、ただの食事ではなく学びの場にもなる。こうした工夫が全国に広がることを期待したい。

- 市長自らが現場に足を運び、子どもたちと食事をするのは良い取り組み。机上の政策ではなく、現場の声を反映している。

- 単に予算を増やすのではなく、工夫次第で質を高められることがよくわかる。自治体の運営能力が問われる部分だ。

- 給食の質を維持しながら、子どもたちに食文化を伝える取り組みは、長期的に見ても重要な教育の一つだ。

- 泉大津市のように、地域の特色を活かした給食が全国に広がれば、日本の食文化もより深く理解されるようになる。

- 食の安全と質を維持しながら、コスト管理もしっかり行う。このバランスが取れている自治体は本当に素晴らしい。

- 子どもたちにとって、一日の中で大切な食事の時間をより充実したものにするための取り組みは、非常に価値がある。

- 自治体の工夫次第で、給食の在り方が大きく変わることを実感した。財源だけでなく、知恵を絞ることも重要だ。

- 食材の産地がわかることで、子どもたちも安心して食事ができるし、食に関心を持つきっかけにもなるだろう。

- こうした自治体の取り組みが増えれば、日本の学校給食は世界的に見てもさらに高い水準になるのではないか。

- 全国の自治体が泉大津市の取り組みを参考にし、食材の調達や給食の質の向上に取り組むことを願いたい。

編集部Aの見解

大阪府泉大津市が、食材価格の高騰に対応しつつ、給食の質を向上させているというニュースには、大変感心した。近年の物価高騰は、家庭だけでなく学校給食にも大きな影響を与えているが、それを見越して事前に対策を講じ、保護者の負担を増やさずに済ませているのは素晴らしい取り組みではないかと思う。

泉大津市では、地元の農業連携自治体と協力し、安心・安全な食材を使いながら給食を提供しているという。これは、単にコストを抑えるだけでなく、地域の農業支援にもつながる取り組みだ。今回紹介されていた給食の内容を見ると、熊本県人吉市の有機米を使った金芽米、沖縄の郷土料理であるアーサ汁や南ぬ豚のラフテー、クーブイリチーなど、全国の特色ある食材を活かしたメニューが取り入れられていることがわかる。こうした食材の活用は、子どもたちにとっても食の大切さを学ぶ機会になるだろう。

特に、沖縄の郷土料理を給食で提供するというのは興味深い。日本全国にはさまざまな伝統料理があるが、日常生活の中で味わう機会は限られている。学校給食を通じて、子どもたちが各地の食文化を体験できるのは大きな意義があるのではないか。単に栄養バランスを考えた食事を提供するだけでなく、食を通じて日本の文化や地域の特色を学ぶことができるという点で、この取り組みは非常に価値があるように思える。

また、市長自らが市民と給食をともにし、意見交換を行っている点も印象的だった。こうした「市長と食べようシリーズ」といった取り組みは、行政と市民の距離を縮め、現場の声を直接聞く機会を作るという意味でも重要ではないか。多くの自治体では、予算や制度の調整が主となり、実際に給食の現場に足を運ぶ行政トップは少ない。泉大津市のように、市長自らが現場に入り、子どもたちと一緒に食べながら意見を交わすというのは、なかなか見られない光景だ。こうした取り組みがあることで、市民も行政に対する信頼を持ちやすくなるのではないか。

給食の質を向上させるためには、単に食材の選定だけでなく、調理方法や提供の仕方にも工夫が必要になる。泉大津市の取り組みを見ると、栄養バランスに優れた食材を取り入れるだけでなく、「美味しく食べて健康に」というモットーを掲げ、子どもたちが楽しんで食べられる環境づくりにも力を入れているようだ。給食は子どもたちの成長に欠かせない食事であり、栄養だけでなく、食べることの楽しさを感じられるような工夫があることが望ましい。その点、泉大津市の給食は、単なる「食事」ではなく、教育の一環としての役割も果たしているように感じた。

近年、全国的に学校給食のコスト増加が問題視されている。食材の値上がりだけでなく、エネルギーコストや人件費の上昇も影響している。その中で、泉大津市が保護者負担を増やさずに給食の質を向上させているというのは、他の自治体にとっても参考になる事例ではないか。多くの自治体では、食材価格の高騰を理由に、給食の内容を縮小したり、保護者の負担を増やしたりする動きが見られる。しかし、泉大津市のように事前に計画を立て、地域の農業と連携しながら運営することで、こうした問題を克服できる可能性がある。

また、食育の観点から見ても、泉大津市の取り組みは評価されるべきだろう。子どもたちは、学校給食を通じて食の大切さを学ぶだけでなく、日本各地の食材や文化にも触れることができる。特に、今回の「ときめき給食の日」のように、特定の地域の料理をテーマにすることで、単なる食事ではなく、学びの機会にもなる。これを継続していくことで、子どもたちが食への関心を持ち、自らの健康について考えるきっかけになるのではないか。

給食は、ただ栄養を摂取するだけのものではない。子どもたちが食に対して興味を持ち、楽しみながら健康的な生活を送るための大切な時間だ。そのためには、単に安価な食材を使うのではなく、安全で質の高い食材を提供し、さらに食の楽しさを伝える工夫が必要になる。泉大津市のような取り組みが全国的に広がれば、日本の学校給食はさらに良いものになっていくのではないか。

今回の泉大津市の給食の取り組みを見て、自治体の努力次第で給食の質は大きく変わるのだと改めて感じた。全国的に物価高騰が続く中で、こうした工夫を取り入れる自治体が増えることを期待したい。

執筆:編集部A

コメント