NHKによると

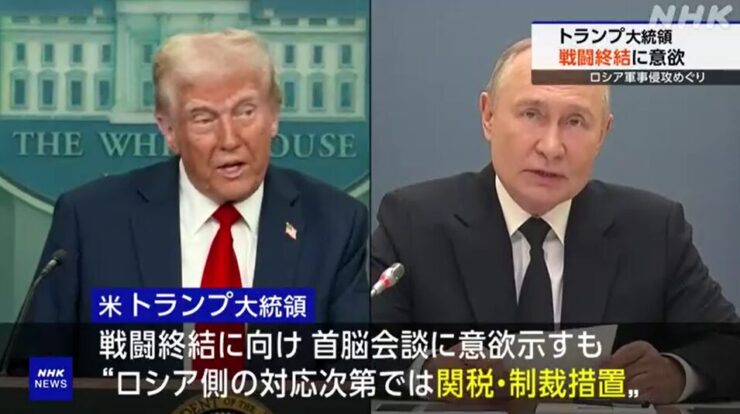

アメリカのトランプ大統領は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をめぐりプーチン大統領と会談するとしたうえで、「重要なことをするだろう」と述べ、戦闘の終結に向けて改めて意欲を示しました。

トランプ大統領は31日、記者団に対し、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をめぐり、プーチン大統領と会談するとしたうえで、「おそらく何か重要なことをすることになるだろう」と述べました。

具体的なことは明らかにしていませんが、「われわれは戦闘を終結させたい」と述べ、戦闘の終結に向けて改めて意欲を示しました。

そして「われわれは戦闘を終結させるため、非常に真剣な協議をしている」と述べ、アメリカとロシアの両政府の間で協議が行われていることを明らかにしました。

トランプ大統領は早期の戦闘終結に向けて、プーチン大統領との首脳会談に意欲を示す一方、ロシア側の対応次第では関税や制裁の措置をとるとして揺さぶりもかけていて、具体的な協議が進むか注目が集まっています。

[全文は引用元へ…]

以下,Xより

【NHKニュースさんの投稿】

トランプ氏 プーチン氏との会談で「重要なことをするだろう」https://t.co/sxO0NZxCeQ #nhk_news

— NHKニュース (@nhk_news) February 1, 2025

いろいろ言われるのも当然の人だが、ウクライナ戦争を終結させるパワーがあるのもこの人

— Manalaface (@manaike1) February 1, 2025

この会談だけは期待してます!👍😎

— ブーメラン☆MASA(BOOMERANG☆雅) (@boomerangMASA) February 1, 2025

今後の世界の命運を決める重要な会合

— “モナカ“ スコティッシュたち耳 (@monahanekodearu) February 1, 2025

犯人の要求を聞き入れることにしたんだよね。

— ゴッドバード (@godbirdchange) February 1, 2025

強い者が手に入れて何が悪いという世界を作るために。

さてグリーンランドやメキシコ湾だけで終わるかな。

当然‼️国際法を無視したロシアのウクライナ侵攻が議題に上がるだろう。国際法を無視したロシアに有益な停戦案やロシアに最終的な利益となる終戦案は、国際社会や国際市民は認め無い‼️‼️ アメリカの利益だけの案は、大きな禍根の種に成る‼️‼️

— オメガ7 (@M1WgDU9atb90332) February 1, 2025

もう水面下で話し合い出来ているな。

— sou16 (@sou16) February 1, 2025

ウクライナとは別のもっと大きな動きかも。

共通敵を作るかも。

引用元 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250201/k10014709711000.htmlみんなのコメント

- 戦争を終結させるために動くのはいいことだが、ロシアが本当に交渉に応じるのかが問題だ

- バイデン政権のやり方では戦争が長引くばかりだったし、トランプが交渉することで何か変わるのか注目したい

- トランプは実際に北朝鮮とも直接交渉していたし、外交の手腕はバイデンよりも期待できるのではないか

- ロシア側が戦争をやめる条件としてどんな要求を出してくるかが重要だが、トランプはどこまで受け入れるつもりなのか

- 戦争終結を目指すのは正しいが、ウクライナの主権を無視する形での合意だけは避けるべきだ

- ロシアに対する制裁をどうするかもポイントになりそうだが、トランプなら大胆な取引を仕掛けるかもしれない

- トランプの外交手法はかなり独特だから、プーチン相手にどんな交渉をするのか気になる

- バイデン政権はウクライナに武器支援ばかりしてきたが、トランプの方針なら別の解決策を模索する可能性がある

- アメリカのメディアはトランプを批判するだろうが、戦争を終わらせることが最優先のはずだ

- ロシアも長期戦で国力を消耗しているし、交渉のタイミングとしては悪くないのではないか

- プーチンが本気で停戦を考えているのか、それとも時間稼ぎのために交渉に乗るのかは慎重に見極める必要がある

- 欧州諸国の反応も気になる。アメリカが主導で停戦を進めた場合、ドイツやフランスはどう動くのか

- ゼレンスキーがこの交渉をどう見るのかが重要。ウクライナの意向を無視した形での合意では意味がない

- トランプのことだから、これまでの外交方針とは全く違う方法でロシアと交渉する可能性がある

- アメリカ国内の反発もあるだろうが、バイデン政権のやり方では戦争が終わらないのだから、別の道を探るべきでは

- 戦争終結を目指すのなら、ウクライナへの支援とロシアへの圧力をどのようにバランスを取るかが鍵になりそうだ

- 経済制裁を強めるとロシアは交渉に乗らないだろうし、逆に緩和すればウクライナ側の不満が出る。難しい判断になりそう

- トランプは交渉の駆け引きが得意だが、ロシアを相手にどこまで有利に話を進められるのかが見ものだ

- ウクライナ戦争を終結させられれば、アメリカの外交力が世界に示されることになる。結果次第では大きな評価につながるかもしれない

- 結局のところ、誰が動くにせよ、戦争を一日でも早く終わらせることが最も重要なはずだ

編集部Aの見解

トランプ大統領が、ウクライナ戦争の終結に向けてプーチン大統領との会談を計画していることが明らかになった。記者団に対し、「おそらく何か重要なことをすることになるだろう」と発言し、具体的な内容には触れなかったものの、戦争を終結させる意志を強調した。これが単なる外交的な駆け引きなのか、それとも本当に停戦につながる可能性があるのか、注目が集まっている。

トランプ大統領は、過去にもプーチン大統領と直接会談を行い、関係を構築してきた。彼の外交スタイルは独特であり、従来のアメリカ大統領とは異なるアプローチを取ることで知られている。今回の発言も、単なる政治的なパフォーマンスではなく、実際に具体的な交渉を進める可能性があると考えられる。

アメリカとロシアの関係は、ウクライナ戦争の勃発以来、急速に悪化した。バイデン政権はロシアに対して厳しい経済制裁を科し、ウクライナへの軍事支援を強化してきた。しかし、この政策が戦争の長期化を招いている側面もある。トランプ大統領は、バイデン政権のアプローチとは異なり、直接交渉によって戦争を終結させる道を探ろうとしているように見える。

プーチン大統領との会談が実現すれば、それは大きな意味を持つだろう。現在の戦況は膠着状態にあり、ウクライナもロシアも決定的な勝利を収める見通しは立っていない。アメリカが停戦交渉に関与することで、戦争が収束に向かう可能性がある。ただし、ロシア側の対応次第では制裁や関税措置を強化するとしており、トランプ大統領はプーチン大統領に対して圧力もかけている。

アメリカ国内では、この動きに対して賛否が分かれている。トランプ大統領の支持者は、彼の外交手腕に期待を寄せており、戦争を早期に終結させる可能性があると見ている。一方、批判的な立場の人々は、ロシアとの直接交渉がアメリカの立場を弱めるのではないかと懸念している。

戦争の終結には、ウクライナ側の意向も無視できない。ゼレンスキー大統領はこれまで、ロシアとの交渉には慎重な姿勢を示してきた。特に領土問題に関しては、譲歩する意思を見せていない。しかし、戦争が長引くほどウクライナの被害は拡大し、経済的な負担も増していく。もしアメリカが主導して停戦交渉を進めるのであれば、ウクライナ側の対応にも変化が生じるかもしれない。

また、ヨーロッパ諸国の反応も重要だ。NATO加盟国の多くは、ロシアの侵攻を強く非難し、ウクライナ支援を続けている。特にドイツやフランスは、経済制裁を通じてロシアに圧力をかけているが、戦争の長期化によってエネルギー問題などの負担も増している。トランプ大統領の交渉が成功すれば、ヨーロッパの立場にも影響を与える可能性がある。

トランプ大統領の発言がどのような形で実現するかは、今後の展開次第だ。これまでも彼は、大胆な発言をして話題を集めてきたが、実際に行動に移すケースも少なくなかった。もしプーチン大統領との会談が実現し、具体的な停戦交渉が始まるのであれば、それは世界情勢に大きな影響を与えることになるだろう。

一方で、ロシア側がこの交渉にどこまで応じるかも不透明だ。プーチン大統領はこれまで、西側諸国の圧力に対して強硬な姿勢を貫いてきた。ウクライナ侵攻に関しても、妥協する意思を見せておらず、領土の維持を最優先としている。しかし、ロシア経済は制裁の影響を受けており、国際的な孤立が深まっている。この状況を打開するために、トランプ大統領との交渉に乗る可能性もある。

今後の焦点は、トランプ大統領がどのような条件で交渉を進めるのかという点だ。単なる停戦ではなく、ウクライナの主権をどこまで尊重するのか、ロシア側の要求をどこまで受け入れるのかといった問題がある。これらのポイントが曖昧なままでは、実際の交渉は進まないだろう。

トランプ大統領は、かつて北朝鮮の金正恩総書記とも直接会談を行い、対話を重視する姿勢を示していた。今回も同様に、プーチン大統領との個人的な関係を活かして交渉を進める可能性が高い。これが戦争終結に向けた一歩となるのか、それとも単なる外交的なパフォーマンスに終わるのか、今後の展開を見守る必要がある。

私は、トランプ大統領の動きには注目すべき価値があると考える。バイデン政権の対ロシア政策が戦争の長期化を招いたことを考えれば、別のアプローチが必要なのは明らかだ。戦争を終わらせるためには、感情的な対立ではなく、冷静な交渉が求められる。その意味で、トランプ大統領の決断がどのような結果をもたらすのか、慎重に見極めていきたい。

執筆:編集部A

コメント