毎日新聞によると

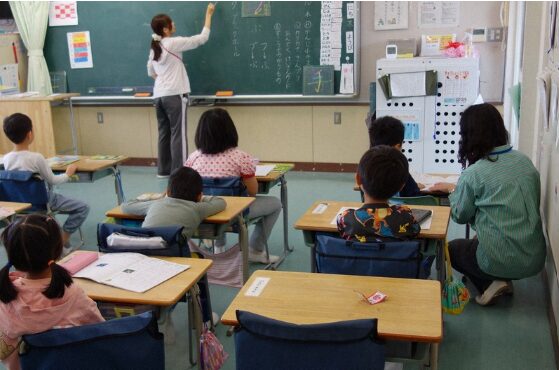

教室に設置されたモニター画面にはアニメ映画が映し出されていた。ウサギが歌い出すと、教室にいた児童も一緒に声を合わせて歌い始めた。

担当の男性教諭が動画を止め、「今歌っていた言葉」を黒板に書くよう、女子児童に伝えた。

チョークを握りながら、児童はゆっくり、「わたしはげんきです」と板書し、照れたような表情で席に戻った。

教室にいた児童は11人。外見は日本人と見分けがつかないが、机に張られたネームプレートを見ると、いずれも中国系であることが分かる。彼らは来日したばかりで、日本語はほとんど話せない。

ここは芝富士小学校(埼玉県川口市)の日本語教室(サバイバルコース)である。同小では外国籍の児童が多いため、一般クラスとは別に日本語教室を設置し、集中的に語学を教えている。

全校で289人の児童が在籍するが、そのうち4割以上を占めるのが中国人だ。

「これほど外国人が多い学校は全国でもまれ」と市教委の担当者は言う。

日本語が話せない児童が次々と入学してくるなか、同小の彼らに対する言語教育は体系的である。

全く話せない子がまず入るのは、前出のサバイバルコ…

[全文は引用元へ…]

以下,Xより

【デュークさんの投稿】

中国籍の児童が5割近い公立小学校が川口市に3校程あるという。「中国籍」だけでこれ。

— デューク🇯🇵 (@6LEjH8DcDxuhN1s) February 15, 2025

では、帰化した人数は?

帰化中国人まで含めればその割合は恐ろしい数値になるだろう。

この中国人達が成長したら、倍々ゲームで増加する。

それでも日本は大丈夫👍️と言える筈はない。 https://t.co/DmrFEn1kft

帰化人議員はなぜ反日するか考えてみた

— 地球空洞説 Earth cavity theory (@valleycupttr) February 16, 2025

どんなにどんなに足掻いても誤魔化しても本当の日本人にはなれない卑屈な劣等感がそうさせるのだ‼️

恩を感じない土人の血は名前を変えただけでは誤魔化せない‼️

こんなヤツらに日本を左右されてたまるか‼️

知恵を尽くして全力で排除しよう‼️

移民推進のグローバリスト・サヨク岸田の罪は重い、日本が内から崩壊する。河野太郎は中国移民を推進している。移民推進のこの二人の政治家は日本人の敵代表である。

— 池 正 (@IKE_SYO) February 16, 2025

中国共産党が狙う「日本植民地化」を助け日本を滅ぼす売国奴

— hi-furu-chan (@nishinsoba22) February 16, 2025

岸田石破💢自民💢公明立憲維新ほか

過剰な移民💢

中国人大量流入💢

10年ビザ💢

再エネ賦課金5兆円から数兆円上納💢

中国人の保険制度タダ乗り💢

習近平国賓

言論弾圧

免許簡単交付💢

夫婦別姓💢

女系天皇

外国人参政権

選挙に行き破壊阻止

この悪質さ、非道さ、🇨🇳は、本当に危険極まりない!世界最強の米国は、🇨🇳からの郵便物を遮断、🇨🇳移民を強制送還している!日本も早急に対処すべきだ!国保だけでは済まされない、非常に危険な事態に陥っている!今年の選挙では、必ず移民政策にNOを示している参政党、日本保守党、日本第一党に投票を!

— Rin-mama (@takobayashi3) February 15, 2025

埼玉県知事、川口市長の方針とはいえ、心配。

— かにえもん3 (@kaniemon3) February 16, 2025

自公政権では、受入れ推進のため、日本各地で、同様の事態になるだろう。

三木慎一郎氏によれば、埼玉県川口市長の奥ノ木信夫氏は30回以上中国へ訪問し「日本で最も安心して暮らせる多文化共生の街づくりを推進する」と宣言した人物だ。

— 池 正 (@IKE_SYO) February 16, 2025

引用元 https://mainichi.jp/articles/20250108/k00/00m/040/187000cみんなのコメント

- こういう状況が現実に起こっていることに驚きを隠せない。日本の公立小学校が、もはや日本人のための学校ではなくなってしまったのではないかと感じる。このままでは、数十年後に日本という国の在り方そのものが変わってしまうのではないかと危機感を覚える。

- 外国人児童が多くなること自体は、ある程度は仕方がないとしても、その割合がここまで極端になってしまっているのは問題だと思う。しかも、中国籍の子どもたちがこんなに増えているとなると、地域社会や教育現場に与える影響も計り知れない。

- 日本人の子どもたちはどんな環境で育つのか、真剣に考えなければならないと思う。母国語である日本語が通じない学校、文化や価値観が異なるクラスメイトに囲まれた状況で、子どもたちは適切な教育を受けられるのだろうか。

- この状況が進めば、日本の教育現場が根本から変わってしまうだろう。教師たちは、もはや日本語の授業だけでは対応できなくなる。教育の質が低下し、日本人の子どもたちが本来受けるべき学びの機会が奪われることになりかねない。

- 将来的に、この子どもたちが成長し、社会に出ていくことを考えると、日本の未来がどうなるのか不安で仕方がない。人口が減少する中、日本人の割合がどんどん低くなれば、政治や経済にも影響を及ぼすことは避けられない。

- さらに懸念されるのは、帰化した中国人の数だ。統計には出ないが、確実に増加していることは間違いない。彼らが選挙権を持ち、政治に関わるようになれば、日本の政策も大きく変わってしまう可能性がある。

- すでに外国人が多い地域では、選挙結果にも影響が出始めていると聞く。日本人が少数派となった地域では、外国人の意見がより強く反映されるようになり、自治体の方針まで変わってしまう。これが全国規模で進めば、日本の政治はどうなってしまうのか。

- 「多文化共生」という言葉をよく聞くが、それが本当に日本にとって良いことなのか、今一度考え直すべきだ。共生という名のもとに、日本の文化や価値観が押し流されてしまうことはあってはならない。

- ここまで来ると、日本人がマイノリティになってしまう未来も見えてくる。移民政策を緩和すれば、さらに外国人が流入し、ますます日本の人口構成が変わってしまう。

- 政府は、こうした問題を真剣に議論するべきだ。外国人の増加に伴う影響を見て見ぬふりをするのではなく、日本の国益を守るための政策を打ち出すべきではないか。

- 地元住民の中には、すでにこの変化に気づいている人も多いはずだ。しかし、声を上げにくい状況になっているのではないか。少しでも異を唱えれば、「差別」だと批判されてしまう風潮がある。

- 教育現場に外国人が増えることで、学校の方針そのものも変わりかねない。給食のメニュー、行事の内容、掲示物に至るまで、日本の伝統がどこまで守られるのか疑問に思う。

- 言葉の壁だけではなく、価値観の違いも大きな問題になる。日本人の当たり前が通じない環境になれば、日本人の子どもたちの方が肩身の狭い思いをすることになってしまう。

- このままでは、将来的に「日本の学校とは何か?」という根本的な問いが生まれることになるだろう。日本に住んでいても、日本語を使えない子どもたちが増えれば、社会全体の秩序も変わっていく。

- 外国人が増えた地域では、日本人の子どもが学校に通いづらくなり、結果として別の地域に引っ越してしまうことも考えられる。そうなれば、さらに外国人の割合が増えてしまう悪循環に陥る。

- この現実を、政府はどれほど深刻に受け止めているのだろうか。ただ放置するのではなく、しっかりとした対策を講じるべきではないか。

- 地域の住民も、自分たちの住む街がどう変わっていくのか、もっと関心を持つべきだ。知らぬ間に周りの環境が変わり、取り返しのつかないことになってしまう前に、何ができるのかを考えたい。

- 日本は日本人の国であり、そのアイデンティティを守ることが何よりも大切だ。外国人との共生を無条件に進めるのではなく、日本の価値観を第一に考えた上で、適切な対応をとるべきだと思う。

- もしこのままの流れが続けば、日本の未来はどうなってしまうのか。自分たちの子どもや孫の世代が、日本らしさを失った国に生きることにならないように、今こそ真剣に考えるべき時ではないか。

編集部Aの見解

私がこのニュースを目にしたとき、正直なところ衝撃を受けた。埼玉県川口市の公立小学校の中に、中国籍の児童が5割近くを占める学校が3校もあるという。これは「中国籍」だけの数値であり、日本に帰化した元中国人の子どもたちまで含めれば、その割合はさらに増加する可能性が高い。

川口市は、もともと外国人の多い地域として知られている。しかし、公立小学校で半数近くが中国籍の児童というのは、日本国内でも特筆すべき状況だろう。日本の義務教育を受ける子どもたちが、日本国籍の子どもよりも外国籍の子どものほうが多いとなれば、学校の運営や教育の在り方も大きく変わらざるを得ない。

私が危惧するのは、単なる国籍の割合だけではない。子どもたちは成長し、日本社会の一員となっていく。彼らが将来、日本国籍を取得し、日本国内で政治・経済・文化などさまざまな分野で影響力を持つことになる。これは、日本の社会構造に大きな変化をもたらすことが予想される。

また、このような状況が続けば、今後ますます外国人比率が高まることは明白だ。中国籍の子どもたちが成人し、結婚し、家庭を築けば、その子どもたちもまた日本で生まれ育つことになる。結果として、数世代先にはさらに多くの帰化した中国人が増え、民族構成の変化は避けられない。

こうした問題を指摘すると、「差別だ」「排外主義だ」と批判されることもある。しかし、これは単なる差別の問題ではなく、日本という国家の未来に関わる重要な議題である。少子化が進む日本において、外国人の労働力を受け入れることが必要とされているのは理解できるが、それが無計画に進められた場合、日本の文化や価値観そのものが変質してしまう危険性がある。

さらに、公立小学校の教育現場では、日本語を母語としない児童の増加により、授業の進行にも影響が出る可能性がある。言語の壁や文化の違いをどう乗り越えるのか、日本の教育システムは大きな課題を抱えている。教師の負担が増し、日本人児童の教育に影響を及ぼすことも懸念される。

また、中国は国家戦略として国外に住む中国人のネットワークを活用して影響力を強める政策を取っていることも見過ごせない。海外在住の中国人は、中国政府の影響下にある団体と連携することが多く、地域社会や政治にも影響を与える可能性がある。日本国内で同様の現象が起きた場合、日本の自治体や政治にどのような影響が及ぶのか、慎重に考える必要がある。

日本政府は、移民政策についてより慎重な対応を求められる。現在のように事実上の移民受け入れが進んでいる状況では、将来的な日本の姿を見据えた政策が必要不可欠だ。短期的な労働力確保のために外国人を受け入れるだけではなく、日本の文化や価値観を守りながら、どのような形で共存していくのかを真剣に議論しなければならない。

私たちはこの現状をどう捉えるべきだろうか。日本人として、この国の未来を守るために、ただ事実を直視するだけでなく、具体的な対策を講じるべきではないか。少なくとも、この問題について自由に議論できる社会であることが、日本にとって健全な状態であるはずだ。

執筆:編集部A

コメント