ツギノジダイによると

オーバーツーリズム対策、観光庁が2025年2月14日に事業説明会

2025.02.08

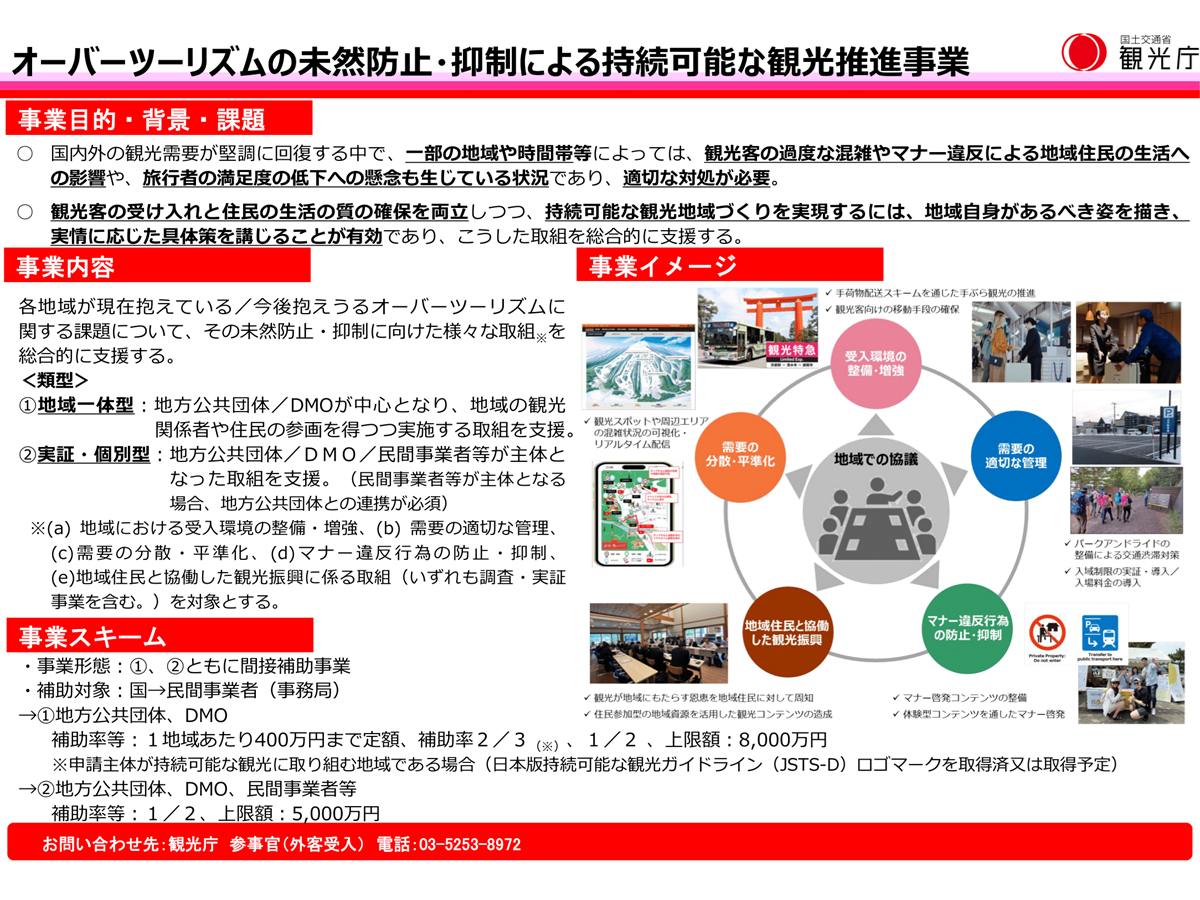

国内外の観光需要が堅調に回復するなか、観光客の過度な混雑やマナー違反による地域住民の生活への影響や、旅行者の満足度の低下への懸念も生じている「オーバーツーリズム」が問題となっています。観光庁は2025年2月14日13時30分から、オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業の公募に向けたオンライン説明会を開催します。事前申し込みが必要です。

(略)

オーバーツーリズムとは

オーバーツーリズムとは、騒音や混雑のため地域住民らの静穏な生活環境が乱されるといった観光客の集中による弊害のことです。日本では、観光公害とも呼ばれています。

北海道美瑛町や神奈川県鎌倉市、京都市などで深刻な問題となっています。

オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業とは

観光庁は、2024年度補正予算に、地域が現在抱えている、または今後抱えうるオーバーツーリズムに関する課題について、その未然防止・抑制に向けた様々な取組を総合的に支援することを目的に、「オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業」を計上しました。

具体的には以下のような取り組みが支援対象となります。

- 地域における受入環境の整備・増強

- 需要の適切な管理

- 需要の分散・平準化

- マナー違反行為の防止・抑制

- 地域住民と協働した観光振興に係る取組(調査・実証事業含む)

地域一体型の類型では、地方公共団体、DMOなどを対象に1地域あたり400万円まで定額を補助します。補助率は1/2ですが、日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)ロゴマークを取得済又は取得予定の場合は2/3となります。上限額は8000万円となります。

実証・個別型の類型は、地方公共団体・DMO・民間事業者等が主体となった取り組みを支援します。民間事業者等が主体となる場合、地方公共団体との連携が必須となります。補助率は1/2で、補助上限額は5000万円です。

公募に先立ち、2025年2月14日13時30分から60分程度、事業説明会をオンラインで開催します。

[全文は引用元へ…]

以下,Xより

【ツギノジダイさんの投稿】

オーバーツーリズム対策、観光庁が2025年2月14日に事業説明会 https://t.co/U7ABWRlogL

— ツギノジダイ|朝日インタラクティブの中小企業向けメディア (@AsahiSmbiz) February 8, 2025

オーバーツーリズム対策、観光庁が2025年2月14日に事業説明会 https://t.co/bdwBoUKrcK

— ニュースで読み解く世界遺産🌎(リラの僧侶:世界遺産検定マイスター/アカデミー認定講師✨) (@sekaiisannews) February 9, 2025

引用元 https://smbiz.asahi.com/article/15614374

みんなのコメント

編集部Bの見解

観光庁が「オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業」の説明会を実施予定とのことだが、内容を見て正直疑問しか浮かばなかった。外国人観光客を積極的に誘致し、経済活性化を図るとしておきながら、その影響で発生した問題を抑えるために今度は税金を投入するというのは、どう考えても本末転倒ではないか。

オーバーツーリズムとは、観光客の集中によって地域住民の生活環境が悪化し、混雑や騒音、ゴミの増加などの問題が生じることを指す。日本では「観光公害」とも呼ばれ、北海道の美瑛町や神奈川県の鎌倉市、京都市などで特に深刻な問題となっている。確かに、観光客が増えすぎることで地元の人々の生活が脅かされるというのは理解できる。しかし、その対策として高額な補助金を用意し、税金を投入するのが本当に正しいのだろうか。

観光庁が打ち出した「オーバーツーリズム抑制」のための補助金は、最大で8000万円にもなるという。この資金は、観光地の受け入れ環境の整備や混雑の分散、マナー違反の防止などに使われるとのことだが、そもそもこの状況を招いたのは政府自身だ。観光客を増やすことに全力を注ぎながら、その弊害が出た途端に「抑制策が必要」と言い出し、さらに税金を投じるのはあまりにも矛盾している。

そもそも、外国人観光客の増加が日本の経済を潤すという話自体、本当にそうなのか疑問がある。確かに観光業界にはプラスかもしれないが、地元住民にとっては負担ばかりが増えているのが実情ではないか。観光地の混雑やマナー違反によるストレス、住宅地にまで入り込む観光客など、多くの問題が指摘されている。さらに、こうした問題に対処するためのコストは結局、税金で賄われるわけだから、一般の日本国民にとってはメリットよりもデメリットの方が大きいと言える。

特に問題なのは、外国人観光客のマナー違反が目立つことだ。もちろん、日本の文化を尊重し、ルールを守って観光する外国人も多い。しかし、ゴミのポイ捨てや文化財への落書き、大声での会話など、ルールを守らない観光客が増えているのも事実だ。最近では、一部の外国人が公共の場で迷惑行為をする様子をSNSで自慢げに投稿するケースまで見られる。このような問題を放置しながら、「抑制策」として補助金をばらまくのは、本当に意味があるのだろうか。

さらに、観光庁の施策には「地域住民と協働した観光振興」という項目も含まれている。これも一見すると良さそうに思えるが、実際には地元の意見がどれだけ反映されるのかは疑問だ。結局のところ、観光業界の利益を優先する形で進められるのではないか。例えば、観光客が増えて困っている地域住民が「もう観光客を減らしてほしい」と要望したとしても、観光庁が本気でその声を受け入れるとは思えない。

本当にオーバーツーリズムを抑制したいのであれば、観光客の受け入れ数を制限するルールを設けたり、観光地への入場制限を強化したりする方が効果的ではないか。海外では、人気の観光地に入るために事前予約が必要なケースもあるし、一定数以上の観光客が訪れた場合は入場制限をかけるといった対応をしている国もある。そうした抜本的な対策を講じることなく、「補助金を出すから何とかしてくれ」というのは無責任と言わざるを得ない。

結局のところ、観光庁の施策は場当たり的なものであり、根本的な解決にはなっていない。観光客を増やすことばかりを優先し、その後の問題には税金で対応するというのは、持続可能な観光政策とは言えないだろう。本当に観光を日本の成長戦略の一つと考えるのであれば、まずは外国人観光客の受け入れ方を根本から見直し、住民の生活を守るための仕組みを整えるべきだ。

今回の補助金の件もそうだが、結局は日本の税金がこうした施策に使われてしまうというのが最大の問題だ。観光業界を支援するのは理解できるが、その負担を一般の日本人が背負う形になっているのは納得できない。日本人が快適に暮らせる環境を維持しながら観光を推進するのであれば、単なる補助金頼みではなく、より抜本的な改革が必要ではないだろうか。

執筆:編集部B

最新記事

-

インド人男性、 日本国籍を持つ娘がいるフィリピン国籍女性と結婚し…、 …在留資格ないのに収容から解放。 血はつながってなくても日本国籍の連れ子と家族なので、在留資格取得に…。もうむちゃくちゃ。

-

動画【共産党・志位和夫氏】「勇気をもって真実を語る政党が必要」―日米首脳会談に苦言の共産党・山添氏を絶賛

-

【X民】NHK『虎に翼』は夫婦別姓・LGBT・同性婚を推進するUSAID主導の国民洗脳プロパガンダドラマであることは間違いない。NHKは危険、解体を急いだ方がいい。

-

動画【イーロン氏】「政府が大きくなればなるほど、法律や規制、監督官庁が増え、個人の自由を奪っている。それを解きほぐし自由を取り戻すことが不可欠。そうすれば大きな繁栄と幸福がもたらされる。」

-

ジョーカー議員・河合氏「PKK【クルド系武装組織】の人間によるコンサートが中止されないのに、 自衛隊のコンサートが中止にされる とはこの国はどないなってるんじゃい!!」

コメント