以下,Xより

【ツイッター速報さんの投稿】

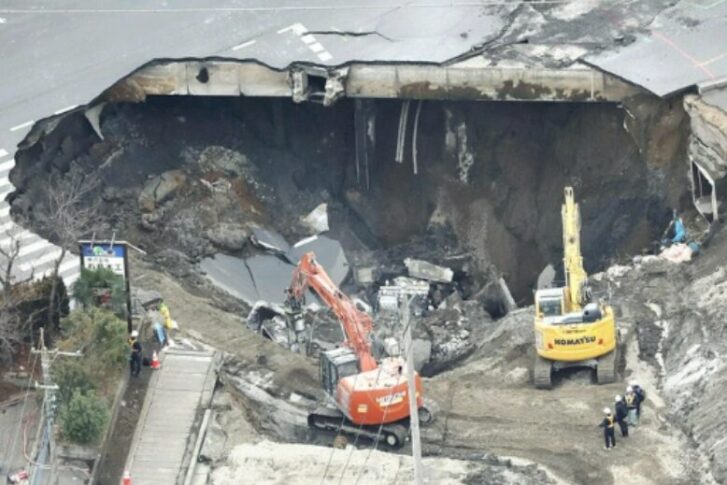

【画像】埼玉の穴、最早何をしてるのか分からない https://t.co/tCrb67D6Om

— ツイッター速報〜BreakingNews (@tweetsoku1) February 4, 2025

道路の下ってこれだけの穴があるんか

— 黒執事 (@kuroshituzi999) February 4, 2025

運悪かったら 誰でも落ちる可能性があるな

最初からヘリで救助すれば良かっただけ!

— 猫にゃんこ (@ZC9F3mfJqBWz1U6) February 4, 2025

トラックが沈みこまないようにロープ等で固定してないし

会話が出来ていたのだから、状態を聞き出すとかしたのか?

無能だらけ

当初から自衛隊の応援をあおいでいれば、こんなに日時を費やすこともなかったかもしれない。

— ソントン (@8gTIBsK6jEg1Bzj) February 4, 2025

福岡の陥没事故とえらい違い‼️視察には来ない指揮は取らない、知事は何をしているんだろう。

— EYE (@mitohi444) February 4, 2025

県道でのこの事故に対する最高責任者は知事の大野元裕だろ?

— Seiji Oda (@SOda35817923326) February 4, 2025

大野元裕は何かしらドライバーの方への言葉は述べたか?

風呂に入るな!洗濯もするな!下水に水を流すな!だけしか言っていない。

人命を守るという覚悟がまったく感じられない。

クルド人や支那人問題と同様に無能ばかりが露見するな。

一般道を普通に走っていてまさか車ごと穴に落ちるとは想像もしなかっただろう。

— みや (@sSMHPeeyCqRohxU) February 4, 2025

通信はできている、と始めは報道された。車体は見えていた。

そこにいることがわかっていながら1週間。もはや安否は口にできない。

日本は随所に力が落ちた気がして辛い。

引用元 https://x.com/tweetsoku1/status/1886574391116620099みんなのコメント

- 救助が進まないまま時間だけが過ぎているのが気になる。こんなに時間がかかるのは、初動の対応が遅かったからではないか。

- 水の流入が問題になっているのなら、もっと早くに対策を取るべきだった。後手後手の対応になっているのは明らかだ。

- スロープを増設しているらしいが、そもそも最初からその計画がなかったのか疑問に思う。もっと効率的に進められなかったのか。

- このままでは救助作業が何週間もかかる可能性がある。時間が経つほど状況が悪化するのに、本当にこれでいいのか。

- 道路が突然崩れて人が行方不明になるような事故が起こるとは、日本のインフラ管理はここまでずさんだったのかと驚く。

- ここまで穴が広がると、もはや原型をとどめていない。ただの陥没事故ではなく、もっと大きな問題として捉えるべきだろう。

- 周辺住民も不安だろう。次は自分たちの家の近くで同じことが起こるのではないかと思うと、安心して暮らせない。

- 水の使用制限までしなければならないというのは、かなり深刻な状況だ。ここまでしないと収拾がつかないのか。

- この事故を機に、全国のインフラを総点検するべきではないか。これが氷山の一角だとすれば、他の地域でも同様の事故が起こり得る。

- 地盤が脆くなっていたなら、事前に調査や補強ができたはず。なぜそれを怠ってしまったのか、責任の所在を明確にするべき。

- 捜索が長引けば長引くほど、現場の安全もさらに悪化するはず。二次災害を防ぐためにも、もっとスピードを上げるべきではないか。

- 救助活動が難航しているのは理解できるが、それにしても遅すぎる。何か決定的な策が必要ではないか。

- 行政は、住民への説明をもっとしっかり行うべき。曖昧な発表ばかりでは、不安が募るだけだ。

- 報道を見ても、何がどれだけ進んでいるのかよく分からない。情報が整理されていないのか、そもそも進展がないのか。

- 地盤が崩れ続けているということは、まだこれから被害が拡大する可能性もある。楽観視できる状況ではない。

- 原因がはっきりしているのに、なぜここまでの規模になってしまったのか。後回しにしていた結果がこれだとしか思えない。

- この事故を単なる一例として片付けるのではなく、同様のリスクが全国にあると考えて対策を取るべきではないか。

- 救助の進捗がなかなか伝わってこないのがもどかしい。とにかく、一刻も早く解決に向かってほしい。

- これ以上同じような事故が繰り返されないように、国全体でインフラの管理体制を見直す必要があるのは明らかだ。

編集部Aの見解

埼玉県八潮市で発生した大規模な道路陥没事故から1週間が経過した。事故発生直後から行方不明となっている男性の捜索が続いているものの、いまだに本格的な救助活動には至っていない。報道によれば、現場は穴の拡大が続いており、がれき崩落の危険性や水の流入による影響で捜索が思うように進まない状況だという。

事故現場の最新の写真を見ると、もはや当初の道路陥没とは別物のように見える。穴はさらに広がり、救助活動が進んでいるのか、それともただ時間だけが過ぎているのか、一見して分からない状態だ。スロープを設置しているとのことだが、その進捗もはっきりとは伝わってこない。水の使用制限が周辺の市町村に要請されるなど、影響が広がっているにもかかわらず、事態が改善しているようには見えない。

この事故の根本的な問題は、なぜここまでの大規模な陥没が発生したのかという点にある。報道によれば、破損した下水道管が原因のひとつとされているが、そもそもこのような事態になるまで、なぜ適切な管理や点検が行われなかったのか疑問が残る。インフラの老朽化は以前から問題視されてきたが、それに対して十分な対応がなされていなかったのではないか。

全国各地に老朽化したインフラは数多く存在している。それにもかかわらず、今回のような事故が発生するまで抜本的な対策が取られていなかったことに、改めて危機感を抱かざるを得ない。埼玉県だけの問題ではなく、日本全体の課題としてこの事故を受け止めるべきだ。

一方で、救助作業の進展が遅れている理由として、現場の安全確保が難しいことも挙げられている。確かに、水の湧き出しや二次崩落の危険性を考慮すれば、慎重に進めなければならないことは理解できる。しかし、1週間経過しても本格的な捜索が始められないというのは、どうにも対応が遅れているように感じる。

これほどの大規模な事故にもかかわらず、進展が見られないことに対して、住民の間でも不安が広がっているのではないだろうか。特に周辺地域に住む人々は、「次は自分たちの住む場所で同じことが起きるのではないか」と心配しているはずだ。市や県は、救助作業の進捗だけでなく、今後の対策についても明確に説明するべきではないか。

水の使用制限を要請するなど、県は対策を講じているものの、それがどれほど効果的なのかは未知数だ。住民に協力を求めるのであれば、それに見合った進捗を示すことが必要だろう。単なる応急措置で終わらせるのではなく、再発防止策を含めた長期的な対応を考えなければならない。

また、インフラの管理体制そのものにも疑問が残る。なぜ、下水道管の破損がここまでの事態を招いたのか。通常であれば、定期的な点検によってこうした事故を未然に防ぐことができるはずだ。今回の事故は、単なる偶然ではなく、管理の甘さが生んだ必然的な結果だったのではないかとすら思えてくる。

さらに、今回の事故では地盤の問題も指摘されている。日本は地震大国であり、地盤の変化による影響を受けやすい国だ。そのため、本来であればインフラを整備する際には、地盤の状況を十分に考慮する必要がある。しかし、今回の陥没事故を見る限り、その点が軽視されていたのではないかと疑わざるを得ない。

もし、事前に適切な地盤調査や補強が行われていたなら、ここまでの被害にはならなかったかもしれない。そう考えると、今回の事故は防ぐことができた可能性が高い。事後対応も重要だが、同じことを繰り返さないためには、より根本的な原因の究明と、それに基づく再発防止策が必要になる。

これからの課題として、まず第一に求められるのは、救助活動のスピードを上げることだ。もちろん、安全を確保しながらの作業になるため、無理な進行は避けるべきだ。しかし、時間が経つほどに状況は悪化する可能性が高く、一刻も早く対応しなければならない。

次に、周辺地域の安全確認を徹底することが重要だ。すでに大規模な陥没が発生している以上、他の場所にも同様の危険が潜んでいる可能性は否定できない。住民の安全を最優先に考え、地盤の調査を行うべきだろう。

最後に、今回の事故を教訓として、日本全体のインフラ整備のあり方を見直す必要がある。老朽化した設備の点検を怠れば、同じような事故が全国で発生する可能性がある。国や自治体は、今回の事故を単なる一例として片付けるのではなく、広い視野で対応策を考えなければならない。

今回の事故をきっかけに、日本のインフラ管理の問題点が改めて浮き彫りになった。救助作業の迅速化と、再発防止策の強化が求められる。これ以上の被害を防ぐためにも、国全体でこの問題に取り組むべきだ。

執筆:編集部A

コメント