NHKによると

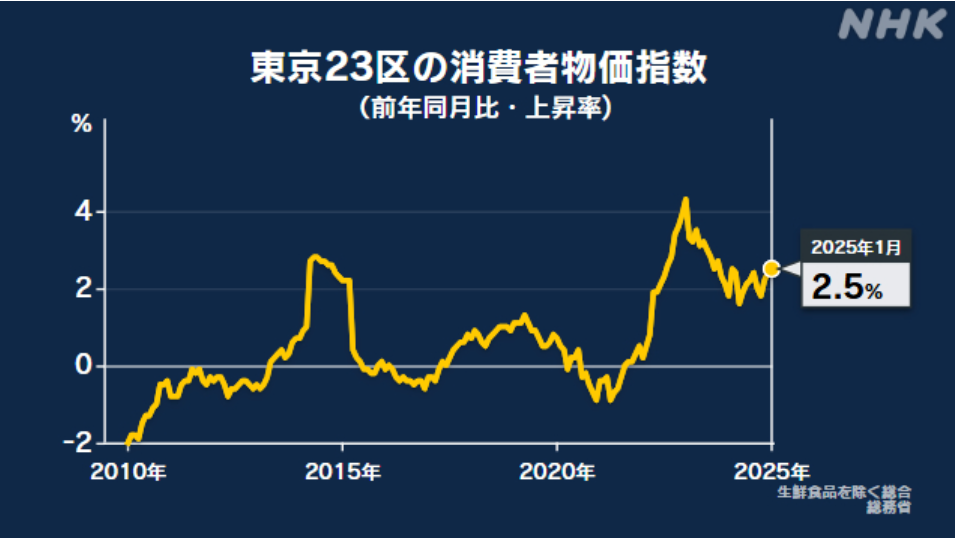

東京23区の1月の消費者物価指数は速報値で天候による変動が大きい生鮮食品を除いた総合で去年の同じ月より2.5%上昇しました。このうち値上がりが続く「米類」は70%を超える上昇となり、上昇幅はこれまでで最大になりました。

総務省が発表した東京23区の1月の消費者物価指数は、生鮮食品を除いた総合の速報値で2020年を100として108.7となり、去年の同じ月より2.5%上昇しました。

上昇率は去年12月の2.4%から0.1ポイント高くなり、2%台の上昇が3か月続いています。

特に食料の値上がりが目立っていて、このうち「米類」は70.7%上昇し、記録が残る1971年以降で最大の上昇幅を4か月連続で更新していて、歴史的な高止まりが続いています。

[全文は引用元へ…]

以下,Xより

【ざら速(ザラ場速報)さんの投稿】

東京23区 1月の消費者物価指数 「米類」の上昇幅最大に | NHK https://t.co/msuTxqxwC3

— ざら速(ザラ場速報) @ときどき仮想通貨 (@ZARASOKU) January 31, 2025

東京23区 1月の消費者物価指数 「米類」の上昇幅最大に | NHK https://t.co/xMNrElFtJr

— size_up_now (@size_now) January 31, 2025

日本人の国民食である米に関しては生産、流通など農林水産省も関与し安定供給体制を整えているはず。

価格のみ上昇しているという異常事態は「国益が高値で推移しているため物価を底上げする」財務省の関与か。

東京23区 1月の消費者物価指数 「米類」の上昇幅最大にhttps://t.co/WlyhEHsJHm

— かなん@中々治りづらい・・・ (@Canaan775) January 31, 2025

東京だけいくらでも上げればいい!地方から人も物資も搾取して良い思いしてきただろ!

米不足になっても政府は放置することが分かりましたからね…

— カプ@趣味プログラマー/個人開発 (@CappuSoft) January 31, 2025

>値上がりが続く「米類」は70%を超える上昇

東京23区 1月の消費者物価指数 「米類」の上昇幅最大に | NHK https://t.co/NipL1MCkv7

米減らして麺類増やしたらガス代が増えて結局金が飛んでいく。

— inobyhair (@inobyhair) January 31, 2025

東京23区 1月の消費者物価指数 「米類」の上昇幅最大に | NHK https://t.co/jry4nyYtat

東京23区 1月の消費者物価指数 「米類」の上昇幅最大に | NHK https://t.co/bU0rse6nxH

— rolobyfemn @れじぇんだー (@rolobyfemn) January 31, 2025

ついにアメリカ産のコメまでスーパーに並びはじめた

まさか最初から米国のコメ売る為に吊り上げたわけじゃないよな?

東京23区 1月の消費者物価指数 「米類」の上昇幅最大にhttps://t.co/JTFVNnNlp6

— やかん Ver2.0 (@AIyakanakan) January 31, 2025

東京23区の1月の消費者物価指数は速報値で天候による変動が大きい生鮮食品を除いた総合で去年の同じ月より2.5%上昇しました。このうち値上がりが続く「米類…

引用元 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250131/k10014708601000.htmlみんなのコメント

- 米の価格がここまで上がるとは誰が予想しただろうか。家計の負担が増えるばかりで、庶民の生活はますます厳しくなる。

- 米は日本人の主食なのに、これだけ高騰すれば食卓への影響は避けられない。外食産業や弁当の値上げも続くだろう。

- 記録的な物価上昇が続いているが、政府はどこまで本気で対策を考えているのか。補助金や減税をもっと検討するべきではないか。

- 物価が上がっても給料が増えないのでは意味がない。企業もコスト増に苦しんでおり、賃金上昇どころではないのが現実だ。

- 異常気象や生産コストの上昇が原因とはいえ、70%以上の値上がりは異常だ。日本の食料政策は根本的に見直すべきだろう。

- 輸入品の価格も高騰しているから、米だけでなく食料全体の値上げが止まらない。食費の節約にも限界がある。

- 円安が続いていることも、食料価格の上昇に拍車をかけている。金融政策を見直すべき時ではないのか。

- 農業の衰退も影響しているのではないか。後継者不足や生産者の高齢化も深刻で、このままではさらに価格が上がるかもしれない。

- これだけ物価が上がっているのに、政府の対応は鈍い。消費税の減税やガソリン税の引き下げなど、家計の負担を減らす施策が必要だ。

- 一般庶民の暮らしが苦しくなる一方で、一部の大企業や投資家だけが利益を得ているのは納得できない。公正な経済政策が求められる。

- スーパーに行けば何もかもが値上がりしている。少しでも安いものを探すのに時間を取られるのが日常になってしまった。

- 消費者物価指数の上昇は続いているが、国民の生活を守るための政策が打ち出されていない。いつまでこの状況が続くのか。

- 安定した食料供給ができなければ、日本の食の安全保障は崩壊する。国内生産を強化する対策をもっと進めるべきだ。

- 日本の農業を守るためには、価格の安定化も必要だ。食料品の価格が乱高下すれば、消費者も生産者も安心して生活できない。

- エネルギー価格の高騰も物価上昇に影響している。食料生産には燃料や電力が不可欠で、ここを安定させることも重要だ。

- 食品ロスを減らす取り組みも大切だが、根本的な問題は価格が上がりすぎて庶民が買えなくなっていることだ。

- 米の値段がここまで上がると、外食を控える人が増え、飲食業界にも影響が及ぶ。経済全体が悪循環に陥らないか心配だ。

- これだけ食料品の価格が上がれば、家計の節約にも限界がある。政府は国民の負担を減らす対策を早急に打ち出すべきだ。

- 日本は長年デフレが続いたが、いきなり物価だけが上がっても、収入が増えなければ生活は厳しくなるばかりだ。

- このままでは食費だけでなく、すべての生活費が上昇し、庶民の暮らしが成り立たなくなる。政治は現実をもっと直視すべきだ。

編集部Aの見解

東京23区の1月の消費者物価指数が発表され、生鮮食品を除いた総合の速報値が108.7となり、前年同月比で2.5%の上昇を記録した。この上昇率は、昨年12月の2.4%からさらに0.1ポイント上昇しており、3か月連続で2%台のインフレが続いていることになる。物価の上昇は家計に大きな影響を及ぼしており、中でも食料品の価格高騰が顕著だ。

特に衝撃的なのは「米類」の値上がりである。70.7%もの上昇率を記録し、これは統計が残る1971年以降で最大の上昇幅となった。しかも、これで4か月連続の記録更新というのだから、その深刻さがうかがえる。日本人の主食である米の価格がここまで高騰するのは異例の事態であり、多くの家庭にとって大きな負担となるのは間違いない。

そもそも日本は米を中心とした食文化を持つ国であり、庶民にとって米の値段が生活の安定に直結する。米価が高騰すれば、当然ながら外食産業やスーパーの弁当・総菜などの価格にも影響が出る。すでに食品全般の値上がりが続いている中で、さらに米まで高騰するとなれば、一般家庭の食費は今後も増える一方だろう。

なぜこれほど米の価格が上がっているのか。その背景には、天候不順による生産量の減少や、生産コストの上昇があるとされている。近年、異常気象が頻発しており、猛暑や長雨などが稲作に影響を与えたことが大きい。また、農業における燃料費や肥料代の高騰も避けられない問題となっている。加えて、海外からの需要増加や、円安の影響も無視できない。

特に円安の影響は深刻だ。輸入品の価格が上昇するだけでなく、国内産のものでも国際市場の影響を受けることが多い。日本の農産物は海外市場でも一定の需要があり、輸出が増えれば国内市場の供給が減り、結果的に価格が上がる。また、米の価格高騰は、政府の政策とも無関係ではない。かつては生産調整(減反政策)が行われていたが、近年はこれが見直され、自由化が進んだことで、市場の変動が直接価格に反映されやすくなっている。

このような状況を考えると、今後も食料品の価格高騰が続く可能性は高い。米だけでなく、パンや麺類といった他の主食も影響を受けるだろう。特に、低所得層の家庭にとっては、毎日の食費負担が増えることになり、生活の質を大きく左右する問題となる。

政府としても、こうした物価高騰に対する対策を講じる必要がある。例えば、農家への支援を強化し、生産コストを抑えるための補助金制度を充実させるべきだ。また、輸入食料品の関税を一時的に緩和するなど、価格抑制策を検討することも重要だろう。国民が日々の食卓を安心して囲める環境を整えることこそ、政治の責任である。

加えて、消費者としても、この状況にどう対応するかを考えなければならない。無駄な食材の廃棄を減らし、計画的な買い物を心掛けることも一つの方法だ。また、国産の米だけにこだわらず、他の穀物や代替品を取り入れる工夫も求められるかもしれない。

物価の上昇は、単に家計に影響を及ぼすだけでなく、日本経済全体にも影響を与える。企業側も原材料コストの上昇に対応せざるを得ず、その結果、商品価格の上昇が続けば、消費の冷え込みを招く恐れがある。そうなれば、日本経済の回復にブレーキがかかり、さらなる不景気を引き起こすことになる。

このままでは、国民の負担ばかりが増え、日本の経済成長はますます鈍化してしまう。政府がどのような対策を打ち出すのか、引き続き注目していく必要がある。

執筆:編集部A

コメント