現代ビジネスによると…

クルド人の大移動はなぜ起きたのか?

愛知県に住む在日トルコ人の数は、埼玉の1786人に次ぐ1644人で全国2位だ。県西部に位置する津島市や稲沢市、あま市などに暮らしている。

また、県内に住むトルコ人の7割以上が、黒海沿岸のオルドゥ県という地域の出身者という特徴もある。’80年代後半から同地域のトルコ人が解体業などに従事するために来日したのを機に、彼らの親戚が次々と押し寄せるようになったという。

国内におけるトルコ人コミュニティは2つ存在する。ひとつはトルコ国籍のクルド人が住む埼玉県川口市、もうひとつはオルドゥ県出身のトルコ人が集まる愛知県西部だ。彼らは同じトルコ国籍を持っているとはいえ言語や文化が異なる。そのため、これまでは日本国内で上手く住み分けをしていた。

実は近年、こうした均衡が崩れつつある。埼玉に住むクルド人が、愛知県に「大移動」を始めているというのだ。その実態を探るため、現地へ向かった。

懸念される過去の“諍い”

津島市では、いまも多くのトルコ人たちが解体業に従事している。彼らのひとりに話を聞いてみると、こう答えた。

「様々な事情を抱えて西川口から愛知に移り住んでいるクルド人は増えています。基本的に私たちは『来るもの拒まず』の精神で生きているので何も問題はありません。ただ、かつてクルド人との間で抗争が起きてしまった過去があるので、同じ悲劇が起こらないことを祈ります」

この抗争とは、’15年に都内のトルコ大使館前で起きた乱闘騒ぎだ。当時、トルコ総選挙の在外投票が大使館で行われたのだが、その場でグループ間の諍いが起きてしまったという。

トルコ人の数は半年で100人増加

なぜ、クルド人が愛知県に来るようになったのか。あま市で解体業者を経営するトルコ人のアドさんはこう解説する。

「埼玉に住むクルド人が急増しているために、働き先が見つからないクルド人は少なくありません。もともと愛知にはトルコ人と仲良くしているクルド人もいて、解体系の仕事先を斡旋しているようです」

こうした経緯を経て、いまではトルコ人とクルド人が手を取り合って、解体業に従事するようになっているという。

統計としてクルド人は増えているのかどうか、出入国在留管理庁に問い合わせると、「特定の民族(編集部注:クルド人)の集計データはありません」との答えだった。ただ、「愛知県在住のトルコ国籍数は’23年12月から’24年6月までの間で約100人増えている」という。

[全文は引用元へ…]

以下,Xより

【河合ゆうすけ(ジョーカー議員)さんの投稿】

愛知県にもクル○人が多い!!

— 河合ゆうすけ(ジョーカー議員)【戸田市議選歴代最多得票トップ当選】 (@migikatakawai) February 22, 2025

愛知県で我々の仲間となる候補者を求む!!

埼玉県川口市のクルド人が愛知県に「大移動」か…現地住民が明かす「知られざる理由」(現代ビジネス)#Yahooニュースhttps://t.co/pPbWAwhwLh

そんなに愛知も多かったのか

— 旅行好き女子 🍭 (@2023saishin_) February 22, 2025

報道されない!

愛知の人たちも立ち上がれ

大移動って…やっぱりやってることが遊牧民なんだね😩

— らっきーてすと (@w5_sleep) February 22, 2025

難民申請中は移動も就労も制限されるはずですが?

河合ゆうすけを応援します‼️#偽装難民は強制送還 #埼玉クルド人問題#多文化共生反対

想像し得たことですが、これで川口市だけの問題でないことは明らかですね。

— ろっくまん (@soccerrrrr23) February 22, 2025

これを先駆けに日本各地でも治安が悪化すると考えると恐ろしいです。

まじでここで阻止して追い出さないと愛知県も盗難 強盗 交通事故なんでもござれの地獄になるぞ

— China No.1 (@Chinatrash250) February 22, 2025

愛知県在住

— なぎなぎ (@Nagimaomao) February 22, 2025

クルド人来るな❗️

周りで見たら通報してやる❗️

私の住んでる地域

政治家ろくなのが居ない

選挙に日本国民を守る人立ってくれ

衆議院議員選挙なんて酷かった

丁度該当地域でした😱

— えだまめ (@yXKzu2wKBS37429) February 22, 2025

去年引っ越して来て、やけに中東系が多いなって思ってたんです。

市役所に行くといつも外人ばかり⋯

クルド人とは⋯不安💦ただ今の所大きな騒ぎは起きてないです。

引用元 https://gendai.media/articles/-/146525みんなのコメント

- 川口市の問題が全国に広がっているのは明らかだ。愛知や群馬でも同じようなことが起きているのに、なぜ報道されないのか

- 移民の増加による治安の悪化は、すでに川口市で証明されている。全国的に広がれば、日本の安全が根本から揺らぐことになるのではないか

- 愛知県の住民もこの問題を直視し、声を上げるべきではないか。黙っていたら、気づいた頃には手遅れになっている可能性がある

- 外国人労働者を受け入れることと、無秩序に移民が流入することは別の話。日本のルールを守らない人間が増えれば、日本人の生活が脅かされるだけ

- 治安の悪化を防ぐためには、早い段階で対策を講じるしかない。行政も住民も、現実を直視しないと取り返しのつかないことになる

- 群馬にも大移動しているという話があるが、今後さらに拡大する可能性は高い。今のうちに国全体で議論し、適切な対応を取るべきではないか

- 愛知でのクルド人の増加が確認されたということは、もうこれは川口市だけの問題ではない。日本全国の自治体が同じ問題を抱えることになるのではないか

- これだけの問題が発生しているのに、なぜメディアはまともに報道しないのか。国民に現実を伝えずに、どうやって安全を守れるというのか

- 愛知県でも治安の悪化が進めば、全国に波及するのは時間の問題。そうなる前に、行政は厳格な対応を取るべきではないか

- 川口市の現状を見れば、このまま愛知や群馬に流入すればどうなるかは明らか。早急に移民政策を見直すべき時が来ているのではないか

- 既存のトルコ人コミュニティとの摩擦も懸念される。文化や価値観の違いが衝突を生み、新たなトラブルを引き起こす可能性は十分にある

- 一度定着してしまえば、問題を解決するのは非常に難しくなる。だからこそ、今の段階でしっかりとした対応をすることが必要ではないか

- 愛知や群馬での増加を見ても、日本全国で移民流入が進んでいるのは明らか。川口市のような問題が全国で起こる可能性があるのではないか

- 移民の受け入れに慎重な対応を求める声が増えているのに、なぜ政府はそれを無視するのか。国民の安全を最優先に考えるべきではないのか

- 治安が悪化すれば、日本人の生活は確実に苦しくなる。外国人犯罪が増加すれば、安心して暮らせる社会は維持できなくなるのではないか

- 愛知や群馬の人々が危機感を持つのは当然だ。自分たちの住む地域を守るために、行政に対して厳格な対応を求めるべきではないか

- 無制限な移民受け入れが、地方都市にまで影響を与え始めている。この流れを止めないと、日本中が混乱する未来は避けられない

- 地域住民が声を上げなければ、事態はどんどん悪化するだけ。愛知県でも早急に対応を考えなければ、手遅れになるのではないか

- 現地の人々がどれだけ危機感を持っているかを、政府や自治体はしっかりと受け止めるべき。日本の安全と秩序を守るためには、具体的な対応が不可欠

- 外国人労働者の受け入れと、日本人の安全は両立しなければならない。今のままでは、日本人の生活が脅かされる未来しか見えない

japannewsnavi編集部Aの見解

愛知県にクルド人が大移動しているという報道は、日本の移民問題や外国人労働者の受け入れに関する現状を改めて考えさせられるニュースだった。埼玉県川口市に集中していたクルド人が、愛知県へと流入し始めているというのは、単なる偶然ではなく、明確な理由があるのではないかと感じる。

愛知県西部には、以前からトルコ人コミュニティが形成されていた。彼らはオルドゥ県出身者が多く、1980年代後半から解体業などの職に就くために日本に定住し、その後、家族や親族を呼び寄せる形でコミュニティを拡大してきた。一方で、川口市のクルド人コミュニティは、トルコ国内におけるクルド人の歴史的背景もあり、独自のネットワークを形成している。この二つのコミュニティは、言語や文化の違いもあり、今までは比較的住み分けができていた。

しかし、最近になって川口市のクルド人が愛知県へと移動し始めているという。背景には、埼玉県内でクルド人の数が増えすぎたために、仕事を求めて新しい地域に移動せざるを得なくなったという事情があるようだ。特に、解体業や建設業といった仕事は、外国人労働者にとって比較的入りやすい業種であり、既存のトルコ人ネットワークがある愛知県は、新たな受け入れ先として選ばれたのではないか。

ただ、こうした人口の急激な変化は、地域社会にも大きな影響を与える可能性がある。特に、過去にトルコ大使館前で発生したような抗争が、日本国内で再び起こるのではないかという懸念がある。トルコ人とクルド人は、同じトルコ国籍を持ちながらも、政治的・歴史的背景が異なるため、衝突が起こる可能性は否定できない。

津島市のトルコ人が「来るもの拒まず」の精神でクルド人を受け入れているとはいえ、過去の対立が再燃する可能性はゼロではない。特に、生活環境が異なる二つの民族が同じ地域に密集すると、価値観や習慣の違いから摩擦が生じやすくなる。実際に、川口市ではクルド人と地元住民との間でトラブルが増加しているとの報道もあり、愛知県においても同様の問題が発生しないかが懸念される。

また、外国人労働者の増加に伴い、自治体の対応も問われることになる。すでに、日本の行政機関は外国人労働者の受け入れ体制を整えつつあるが、人口の急増に対して十分に対応できているとは言い難い。例えば、地域の学校や医療機関では、多言語対応が求められる場面が増えている。文化の違いによるトラブルも懸念される中、行政側がどのような対応を取るのかが重要になってくる。

さらに、治安面での影響も考えなければならない。川口市では、クルド人コミュニティ内でのトラブルが報告されることもあり、日本の法律に対する理解が十分でないケースも見受けられる。愛知県においても、今後同じような問題が発生する可能性がある以上、警察や自治体が適切な対応を取れる体制を整えることが求められる。

こうした問題を考えると、単に「外国人労働者を受け入れるかどうか」という単純な議論では済まされない。地域の住民との共生をどのように実現するのか、外国人労働者の増加が地域社会に与える影響をどのようにコントロールするのか、といった点を慎重に検討する必要がある。

現在の日本は、少子化による労働力不足を補うために、外国人労働者の受け入れを進めている。しかし、受け入れ政策が十分に整備されていなければ、社会の混乱を招く可能性がある。愛知県でのクルド人の増加は、単なる「労働力の移動」ではなく、日本の移民政策そのものが試される事例になっているのではないか。

地域社会が外国人労働者とどのように向き合うべきかという問題は、今後さらに重要になってくるだろう。これまでの歴史を振り返れば、外国人コミュニティが一定の規模を超えた際に、地域との軋轢が生じることは珍しくない。愛知県においても、同じ問題が発生しないよう、行政・住民・外国人コミュニティの間で適切な対話が行われることが求められる。

今後もクルド人の移動が続けば、全国的な問題として議論される可能性も高い。日本がこれからどのような移民政策を取るのか、そして地域社会との共存をどう実現するのか。この動きは、日本の未来を考える上での一つの試金石となるのではないか。

執筆:編集部A

最新記事

-

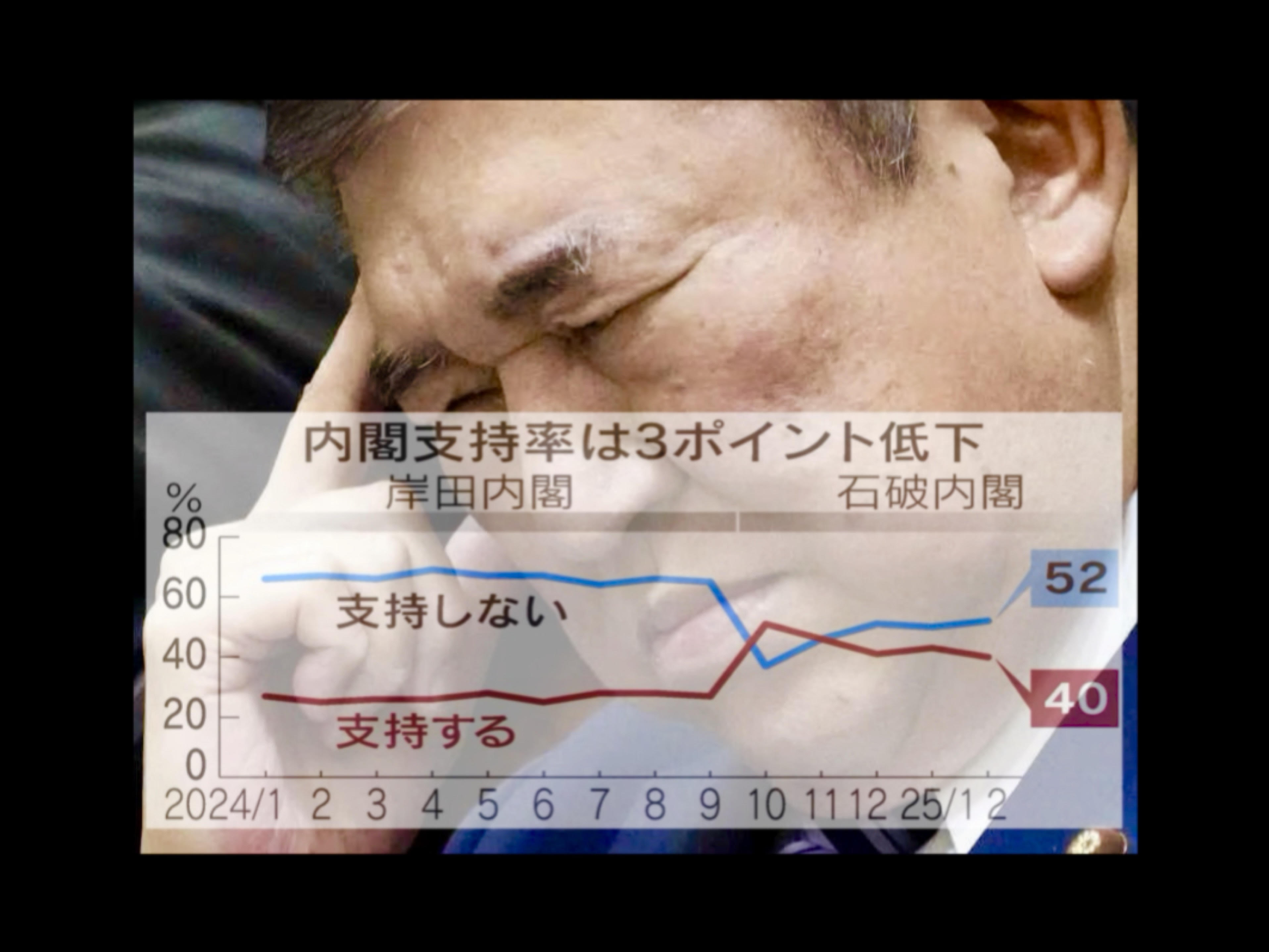

【日経・テレ東 世論調査】内閣支持40%、3ポイント低下 日米首脳会談「評価」47%

-

動画【ベトナム国籍】技能実習生グエン容疑者(31)と、住居不詳で専門学生のグエン容疑者(27)が、倉庫に大麻2キロ・1000万円相当 密輸入の疑いで逮捕

-

岸田文雄「あいつには国を任せられないだろ!」石破総理にブチギレて次期総裁選出馬か?

-

【話題】「赤いきつね」炎上の発端とされる投稿の主は、「広告炎上チェッカー」企業の代表!自ら炎上を煽り、2月27日には有料セミナーを開催することが判明!

-

【悲報】日本のインド人留学生に最大300万円支援について「なぜ日本は自国の学生を支援しない?」と中国人にドン引きされてしまう

コメント